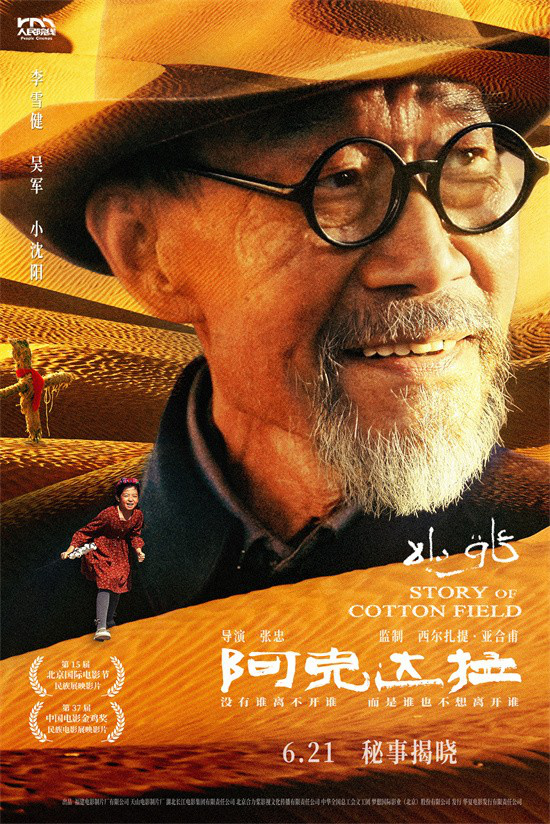

李雪健《阿克达拉》6.21映 援疆热血足迹

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 戈壁滩上的白色奇迹:当李雪健遇上新疆棉花

六月的阳光照在新疆广袤的棉田上,电影《阿克达拉》的定档海报里,李雪健站在金黄色的背景前,脸上的皱纹里仿佛藏着三十年的风沙。这位老戏骨在片中饰演一位从上世纪九十年代就扎根边疆的援疆干部,而海报远景里奔跑的维吾尔族孩童,正暗示着这场跨越三十年的传承。

吴军饰演的年轻干部刚来新疆时,对着望不到边的戈壁滩直皱眉。预告片里有场戏特别打动人——他蹲在地头,捏着干裂的土块问老援疆人:”这地方真能种出棉花?”李雪健演的”老新疆”没说话,从口袋里掏出个布包,层层打开是几粒珍藏的棉种。这个细节后来在5月15日的观影交流会上被导演张忠特意提起,说这是从真实援疆干部故事里扒来的”土味浪漫”。

电影里有两组镜头对比特别强烈。一边是九十年代的档案画面:沙尘暴里,第一代援疆人用身体护着刚冒芽的棉苗;另一边是无人机航拍的现代棉田,采棉机像战舰般在白色海洋里巡弋。薛奇演的维吾尔族技术员有句台词:”现在咱们的棉花,卫星上都看得见咧!”这句带着羊肉串味儿的大实话,惹得提前观影的观众直乐。

小沈阳这次完全颠覆了喜剧形象。他演个在棉纺厂打工的东北小伙,有场醉酒戏特别戳心——抱着电话对老家对象哭诉:”这儿刮大风的时候,连乌鸦都得抓着电线杆子飞…”但转头就跟着杜少杰演的哈萨克族姑娘学起了维吾尔语。这种又心酸又温暖的调调,正是导演西尔扎提·亚合甫最拿手的。

预告片里有组诗意镜头在网上传疯了:清晨的棉田还挂着露水,不同民族的采棉工人们蹲在地头吃早饭。李雪健的角色把馕掰成几瓣分给大家,镜头慢慢拉远,整个画面渐渐变成了一块民族刺绣的图案。有网友截了这帧发微博:”这哪是棉花地,分明是织在中国地图上的一块锦。”

说到棉花,电影可没少拍门道。从人工点种到智能滴灌,从手摘棉到机采棉,连怎么对付棉铃虫都演得明明白白。吴军那个角色为了推广新型棉种,愣是把自己晒脱了皮,预告片里他举着黑红的脸跟老乡们保证:”要是减产了,我工资卡押这儿!”据说这句台词是某位真实援疆干部的”名言”。

最让人期待的是李雪健和吴军的两场对峙戏。一场在狂风大作的棉田,老援疆人坚持传统种植,年轻干部非要上新技术;另一场在丰收的晒场,两人看着堆积如山的棉花相视一笑。监制西尔扎提透露,拍这两场戏时,现场不少新疆群众演员都看哭了——他们太熟悉这样的场景了。

定档海报上那抹金黄现在看真是妙。不仅是成熟的棉花,更是新疆傍晚特有的阳光。张忠导演在采访里说过,他们特意选了6月21日夏至这天上映,因为这是一年里阳光最慷慨的时刻,就像援疆人给边疆带来的改变。有场戏是棉农们用手机计算器按出惊人的收成数字,整个晒场沸腾了,这个镜头保准能让你跟着咧嘴笑。

从预告片就能看出来,这片子不讲大道理。它讲怎么在戈壁滩上种出世界顶级的棉花,讲东北话怎么混上羊肉串味儿,讲一群普通人怎么把自己活成了边疆的胡杨树。6月21日电影院见吧,记得带包纸巾——不是擦眼泪,是怕你看着银幕上雪白的棉桃,忍不住想伸手摸一摸。