《菜肉馄饨》国语中字阿里云盘迅雷资源(HD720P/3.6G-MKV)高清版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

好的,这是一篇基于您提供的信息,对电影《菜肉馄饨》及其现象进行深度分析的文章。

—

### **《菜肉馄饨》:一碗“烟火气”背后的文化自觉与产业破局**

当一部名为《菜肉馄饨》的电影,选择以沪语为底色,并让主创团队走进社区与居民一同包馄饨、唱沪剧时,它所承载的早已超越了一部电影的娱乐功能。这更像是一场精心策划的文化实践,一次对当下中国电影市场同质化竞争的“温柔突围”。透过这碗热气腾腾的“馄饨”,我们得以窥见其背后深层的文化逻辑、产业考量与潜在的社会影响。

#### **一、 深层逻辑:从“文化符号”到“情感共同体”的构建**

《菜肉馄饨》的深层逻辑,首先在于它对“地方性”的极致挖掘与现代化转译。

1. **“方言”作为叙事本体,而非点缀:** 在许多影视作品中,方言仅是增加喜剧效果或地域色彩的“佐料”。但《菜肉馄饨》选择沪语作为主要语言,这意味着它试图还原的是一种原汁原味的生活质感与思维方式。沪语不仅仅是对话工具,更是人物身份、城市记忆和情感表达的载体。这种选择,是对以上海为代表的海派文化一次自信的彰显,它瞄准的是一个在全球化语境下,愈发渴望寻找文化根脉与身份认同的受众群体。

2. **“馄饨”作为情感元符号:** “菜肉馄饨”这一意象极为精妙。它平凡、家常,是上海市井生活中最具象的“烟火气”代表。它连接着家庭的温暖、邻里的交往和城市的集体记忆。电影以此为题,并围绕它展开社区活动,其目的就是将电影的核心情感——一种共通的、关于“家”与“日常”的温情——具象化,让观众在走进影院前,就已经通过“馄饨”这一符号,与电影建立了情感链接。

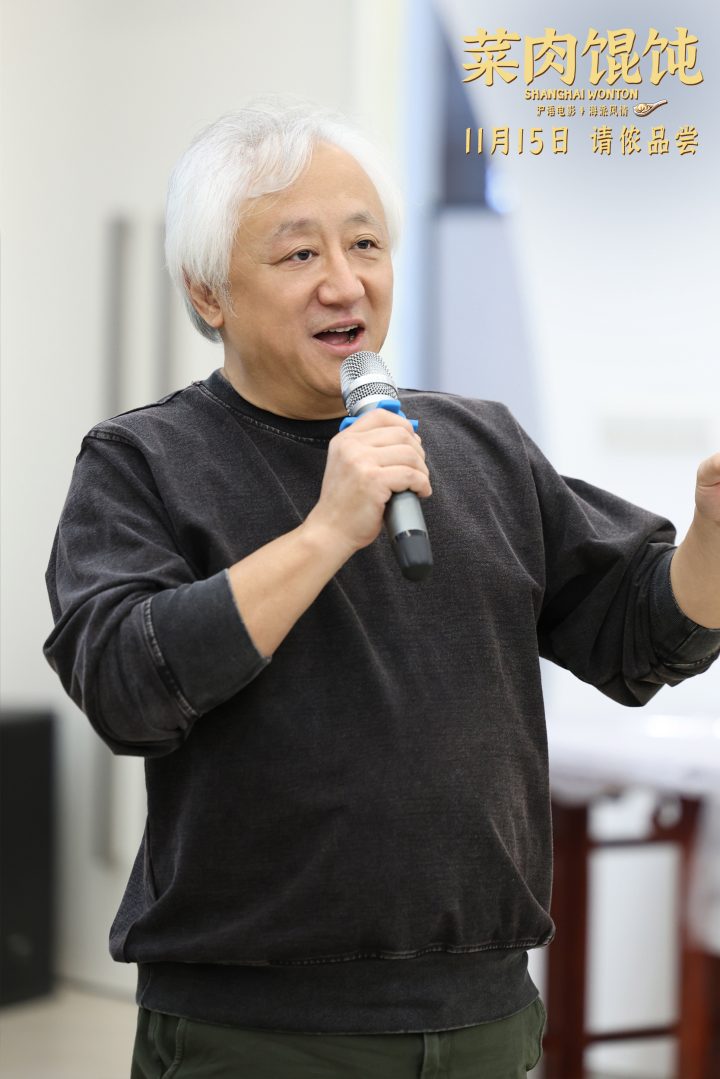

3. **“社区活动”作为情感预热场:** 主创团队“进社区”的系列宣传,绝非传统的路演,而是一次“情感共同体”的现场构建。当监制、导演、主演与居民围坐在一起包馄饨、聊天,当茅善玉的沪剧演唱引发全场共鸣,当倪夏莲以乡音亲切互动时,艺术与生活的边界被彻底打破。这种“零距离”互动,将电影的宣传从单向的信息灌输,转变为双向的情感交流与共享。居民们的激动与“自来水”式的宣传,正是因为他们不再是“被营销”的观众,而是这场文化盛事的“参与者”与“共情者”。

#### **二、 背景原因:地域文化的复兴与电影市场的细分**

《菜肉馄饨》的出现与它的宣发策略,并非偶然,其背后有着深刻的社会与产业背景。

1. **地域文化自信的崛起:** 随着中国城市化进程进入新阶段,一线及新一线城市居民对本土文化的认同感和自豪感日益增强。从粤语电影的《雄狮少年》到重庆方言的《疯狂的石头》系列,市场已经证明,深刻扎根于特定地域文化的作品,只要能触及人类共通的情感,其感染力将更为强劲。《菜肉馄饨》正是抓住了上海乃至江浙沪地区观众的文化自豪感,满足了他们对“讲述我们自己故事”的影像需求。

2. **对上影厂现实主义传统的继承与创新:** 由上影集团等出品,让人联想到上海电影制片厂悠久的现实主义传统。从早期的《乌鸦与麻雀》到《十字街头》,关注市井小民、充满生活气息是海派电影的重要基因。《菜肉馄饨》可以看作是对这一传统的现代化回归,它用当下的语言和视角,重新讲述“人民的故事”,践行着“从人民中来,到人民中去”的创作理念。

3. **对抗“流量焦虑”的差异化竞争:** 在商业大片依赖流量明星和宏大叙事的当下,中小成本电影必须找到自己的生存空间。《菜肉馄饨》另辟蹊径,放弃全国市场的“通吃”幻想,精准定位江浙沪核心文化圈,进行区域性首映。这种“深耕根据地”的策略,通过极高的文化契合度和情感浓度,在特定区域内形成口碑爆破,反而可能获得比盲目全国铺开更稳固的票房基础和更持久的社会影响力。

#### **三、 潜在影响与行业意义:一种可复制的“精准宣发”新模式**

《菜肉馄饨》的探索,为行业提供了宝贵的启示。

1. **重新定义“电影宣发”:** 它的“进社区”活动,将宣发从影院、媒体,前置并下沉到了故事发生的“原乡”。这是一种“场景化”宣发,让电影内容与真实生活场景无缝对接,极大地增强了宣传的可信度与感染力。这提示行业,对于特定类型的影片,宣发可以不只是“告知”,而是“体验”和“共情”。

2. **“文化IP”的联动与活化:** 影片将沪剧名家茅善玉、评弹艺术家高博文、乒乓球世界冠军倪夏莲等本土文化名人纳入其中,实现了电影与戏曲、体育等不同文化IP的破壁联动。这不仅是演员阵容的补充,更是对上海文化资源的一次整合与展示,放大了电影作为文化事件的影响力。

3. **为“慢电影”与“小叙事”开辟道路:** 在快节奏、强刺激的观影习惯下,《菜肉馄饨》反其道而行之,专注于普通人的温情故事。它的成功(或潜在成功)将向市场证明,观众的审美是多元的,对真挚情感和现实关怀的需求始终存在。这或许能鼓励更多创作者敢于摒弃跟风,回归本土,深耕细作,创作出更多有筋骨、有温度的现实主义作品。

**结语**

《菜肉馄饨》的意义,远不止于一部沪语电影的成功。它更像一个文化样本,展示了一条如何在全球化与互联网时代,通过激活地方性文化资源,与核心受众建立深度情感连接,从而实现艺术与商业价值共赢的路径。这碗“菜肉馄饨”是否能为更广阔的市场所品尝,尚待观察,但它所散发出的、源于生活本真的“烟火气”,已经为中国电影提供了一剂值得深思的“暖汤”。