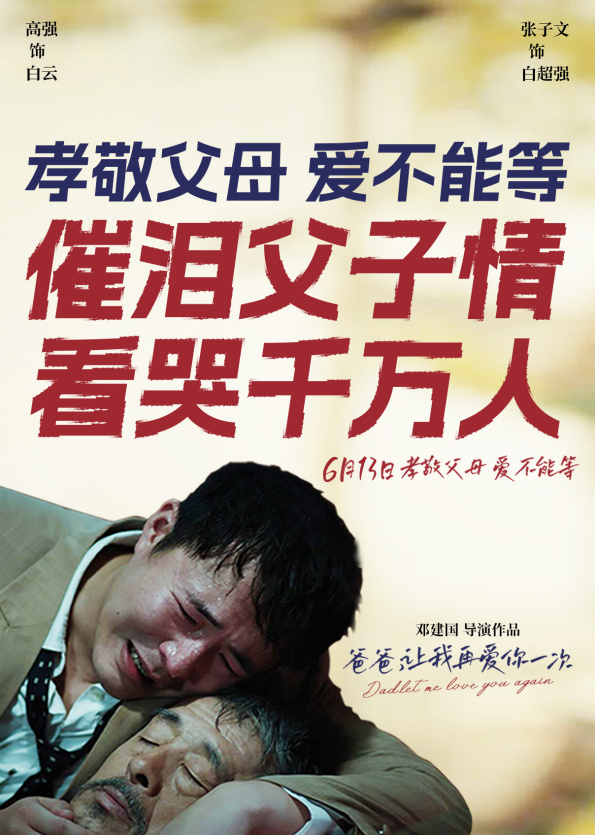

《爸爸,让我再爱你一次》国语版正版高清阿里云(BD720P/3.8G-MKV)独家资源上线

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

**《爸爸,让我再爱你一次》:情感消费时代的孝道叙事与市场博弈**

在商业类型片占据主流的暑期档,一部以“孝道”和“家庭情感”为核心的小成本电影《爸爸,让我再爱你一次》宣布定档,其背后折射的不仅是电影市场的题材多样性尝试,更映射出当代中国社会的情感结构与文化焦虑。这部影片的诞生与可能面临的命运,恰恰成为观察当下中国电影产业与社会心理的一个独特切口。

**一、情感刚需与道德话语的双重奏**

从《你好,李焕英》到《人生大事》,近年来聚焦家庭伦理、代际情感的影片屡次成为市场黑马,这并非偶然。在高速城市化与人口流动的背景下,传统家庭结构经历剧烈变迁,亲子分离、亲情疏离成为普遍的社会症候。此类电影精准切中了当代人的“情感补偿”心理——通过银幕上的悲欢离合,观众得以宣泄在现实中压抑的愧疚与思念,完成一次替代性的情感净化。

《爸爸,让我再爱你一次》将叙事重心放在“儿子忏悔”上,这一设定颇具深意。在传统孝道叙事中,“子欲养而亲不待”是永恒主题,而本片通过“儿子主动反思”的视角转换,实则呼应了新一代年轻人在成长过程中与父辈关系的复杂重构。当80后、90后逐渐成为社会的中坚力量,他们如何在个人实现与家庭责任间寻求平衡,成为影片试图回应的现实命题。

**二、煽情美学的风险与机遇**

“催泪指数高”既是影片的核心卖点,也可能成为其艺术表达的桎梏。过度依赖情绪煽动容易陷入“苦情戏”的窠臼,使深刻的社会议题简化为道德劝诫。真正优秀的家庭伦理片,应当如是枝裕和的作品般,在克制中见深情,在日常中显永恒。若本片仅满足于用戏剧性冲突堆砌泪点,恐难逃“看时感动,看完即忘”的宿命。

然而,若能突破传统孝道宣传片的范式,将父子关系置于更广阔的社会图景中审视——例如探讨代际价值观冲突、城乡差异对亲情的影响等——影片便可能实现情感共鸣与思想深度的统一。预告片引发的热议表明,观众渴望的不仅是情绪的释放,更是对自身处境的镜像式观照。

**三、暑期档博弈中的差异化生存**

选择7月15日这个竞争白热化的档期,体现了发行方对特定受众群体的精准判断。当市场被视效大片和青春喜剧占据时,一部主打“孝道”的影片反而形成了差异化的定位。其成功关键在于能否激活“非典型观影人群”——那些通常不进影院的中老年观众,或寻求家庭集体情感体验的亲子群体。

值得注意的是,此类影片的票房表现往往遵循“情感脉冲”模式:初期依靠话题发酵吸引核心受众,后期则依赖口碑实现长线放映。若影片能避免价值观的说教式输出,通过真实细腻的表演和叙事引发共鸣,完全可能复制《妈妈再爱我一次》在上世纪创造的观影奇迹——尽管当下的媒介环境与受众心理已截然不同。

**四、从银幕孝道到现实关怀**

影片未映先热的现象,某种程度上反映了社会集体情感需求的投射。在快节奏的都市生活中,人们对亲情的怀念与愧疚交织成复杂的情感网络,电影成为暂时停泊的精神港湾。然而需要注意的是,银幕上的孝道表演不能也不应替代现实中的亲情实践。

这部影片的真正价值,或许不在于它能否创造票房奇迹,而在于它能否促使观众在泪眼朦胧之后,重新审视自己与父母的关系模式。当电影散场,如何将瞬间的感动转化为日常的陪伴,才是作品社会意义的终极考核。

在文化产品日益泛娱乐化的今天,《爸爸,让我再爱你一次》的尝试值得鼓励。它提醒我们,电影除了提供视听奇观和精神慰藉外,还承载着观照现实、安顿人心的文化使命。其市场表现将检验:在算法推荐和流量为王的时代,真诚的情感表达是否依然拥有穿透人心的力量。