《狂野时代》网盘【MP42.12GB5.35GB】原声版超清版资源在线观看

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

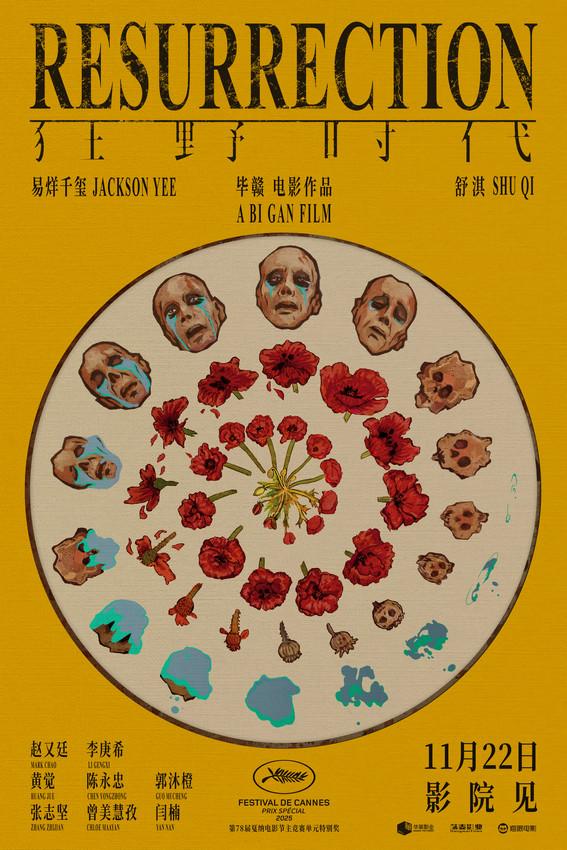

在2023年11月22日,一部名为《狂野时代》的电影在全球多地陆续上映,这部由毕赣执导的作品以其独特的艺术风格和强大的演员阵容迅速引起广泛关注。影片由上海华策电影有限公司、荡麦影业(上海)有限公司、上海猫眼影业有限公司、南京大西文化传媒有限公司和保利影业投资有限公司联合出品,并荣获第78届戛纳电影节主竞赛单元特别奖,这一荣誉不仅肯定了影片的艺术价值,也预示着它在国际影坛上的潜在影响力。主演阵容包括领衔主演易烊千玺和舒淇,特邀主演赵又廷,特别出演李庚希,以及黄觉、陈永忠、郭沐橙等主演,还有张志坚、曾美慧孜、闫楠等友情出演,这一星光熠熠的组合为影片注入了丰富的表演层次和情感深度。

影片的剧情梗概围绕一个“怪物”通过体验视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉五种感官,穿越一个世纪的狂野幻梦展开。这一设定本身就充满了哲学思辨和超现实色彩,暗示了导演毕赣对人性、记忆和存在本质的探索。毕赣以其前作如《路边野餐》和《地球最后的夜晚》中标志性的诗意叙事和非线性结构闻名,在《狂野时代》中,他再次延续了这种风格,通过感官体验的递进来构建一个多层次的梦境世界。这种手法不仅挑战了传统电影的叙事逻辑,还邀请观众沉浸于一种近乎幻觉的观影体验中,让人联想到法国新浪潮电影对现实与梦境的模糊处理,以及东方美学中对“空灵”与“意境”的追求。

在“视觉”篇章的预告和海报设计中,影片的独特风格得到了充分体现。预告采用默片风格,配以夸张的配乐和复古色调的字幕卡,营造出一种怀旧而又神秘的氛围。这种选择不仅致敬了电影史的早期形式,还强化了影片对感官体验的强调——默片依赖于视觉和听觉的简化,恰恰呼应了“视觉”作为感官起点的主题。角色设定方面,易烊千玺饰演的“迷魂者”怪物造型首次亮相,其身形佝偻、举止恐怖的形象令人印象深刻,但眼角流泪的细节却形成了强烈的反差,暗示了怪物内心的人性挣扎。这种角色设计可能源于对“他者”或“异类”的社会隐喻,让人联想到文学和电影中常见的“怪物”原型,如玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》中的创造物,它们往往承载着被误解和孤独的情感。

舒淇饰演的“大她者”则似乎是开启“迷魂者”世纪幻梦的关键角色,她的存在可能象征着引导、救赎或某种超越性的力量。在电影史上,“大她者”这一概念常与拉康的精神分析理论相关,代表外部社会或符号秩序,毕赣将其融入叙事,或许意在探讨个体与集体、内在与外在的冲突。海报设计以费纳奇镜为主要视觉元素,展现花从含苞到盛开再到散落的循环,同时“迷魂者”形象逐渐显现,泪水与花苞形成新的循环,呈现非线性视觉体验。费纳奇镜作为早期无声电影的雏形,本身就象征着动态影像的起源,这与影片对感官和梦境的探索相呼应,强调了时间与记忆的循环性。这种视觉设计不仅美观,还富有象征意义,花朵的盛开与凋零可能隐喻生命的短暂与永恒,而泪水的加入则增添了情感深度,让人联想到东方禅宗中对“无常”的思考。

影片的上映信息和宣传策略进一步凸显了其艺术野心。以“视觉”篇章开启“迷魂者”的世纪梦境,后续可能围绕其他感官如听觉、味觉、嗅觉和触觉展开宣传,这种分阶段的方式不仅构建了悬念,还允许观众逐步深入影片的多维世界。在全球多地陆续上映的安排,反映了制片方对国际市场的重视,结合戛纳获奖的背景,影片有望在艺术电影圈内引发讨论,甚至可能成为跨文化对话的桥梁。毕赣的电影常被拿来与阿彼察邦·韦拉斯哈古或大卫·林奇等导演的作品比较,因为他们都擅长将现实与超现实融合,创造出独特的视听语言。在《狂野时代》中,这种融合可能通过技术手段如音效设计和色彩调配来强化感官体验,例如,在“听觉”部分使用环境音效来模拟内心独白,或在“味觉”部分通过影像暗示味觉记忆。

从文化和社会角度分析,《狂野时代》的主题触及了当代人对身份、记忆和科技的反思。在数字时代,感官体验常被虚拟化,影片通过一个“怪物”的视角重新审视这些基本感受,可能意在唤醒观众对真实世界的感知。易烊千玺作为年轻一代的代表演员,其角色“迷魂者”的怪物造型和情感反差,或许反映了青年群体在快速变化的社会中的迷茫与寻求。舒淇的“大她者”则可能象征着传统与现代的对话,引导观众思考女性在叙事中的角色演变。此外,影片的非线性结构和循环意象,让人联想到后现代主义对线性进步的质疑,以及东方哲学中的轮回观念,这种跨文化的融合使得《狂野时代》不仅仅是一部电影,更是一次对全球观众共同情感体验的邀请。

总的来说,《狂野时代》通过其丰富的演员阵容、创新的叙事手法和深刻的主题探索,展现了中国电影在艺术领域的进步。毕赣作为新一代导演的领军人物,继续推动着电影语言的边界,而影片在戛纳的获奖也证明了中国电影在国际舞台上的影响力。随着上映的推进,观众将有机会沉浸于这个狂野的幻梦中,体验感官的盛宴,并从中汲取对生活与存在的启示。这部电影不仅是一次视觉和情感的旅程,更可能成为未来电影研究的重要案例,激发更多关于人性、科技与艺术的讨论。