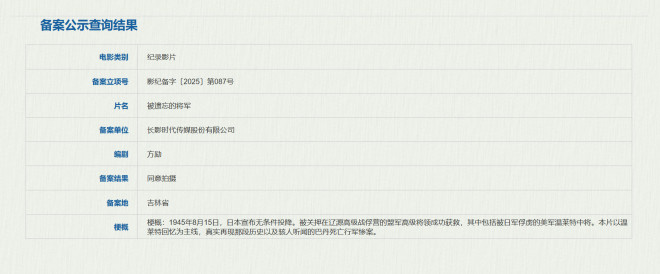

《被遗忘的将军》:方励继《里斯本丸》新作立项

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

一九四五年八月十五日,当日本天皇宣布无条件投降的广播声响起,远在中国东北辽源的一处战俘营里,一位瘦骨嶙峋的美国将军缓缓放下手中的勺子。铁窗外传来看守士兵慌乱的脚步声,而他只是静静地坐着,浑浊的双眼望向南方——那里有他三年来魂牵梦萦的故土,更有他不愿回首的巴丹半岛。这位将军名叫乔纳森·温莱特,曾是美军驻菲律宾最高指挥官,此刻他并不知道,自己即将成为揭开一段被尘封历史的关键人物。

这段历史的核心场景位于吉林省辽源市西安区,当地人称其为“高级战俘营”。这座始建于伪满时期的建筑群,在1942至1945年间关押着包括温莱特中将在内的三十余名盟军高级将领。与臭名昭著的沈阳战俘营不同,这里的囚犯军衔之高、国籍之多堪称亚洲之最。当温莱特拖着虚弱的身躯走出牢门时,他携带的不仅是个人三年半的战俘记忆,更是一段关乎十二万美菲联军命运的历史证言。

影片将沿着温莱特的回忆展开叙事,而第一个需要直面的是巴丹死亡行军这场人道主义灾难。一九四二年四月,七万八千名美菲联军在巴丹半岛投降后,被迫在热带丛林中进行长达百公里的徒步行军。史料记载,行军途中战俘们不仅要忍受摄氏38度的高温,更遭受着日军 systematically 的虐待:每前进五公里就有一具尸体倒下,水源被故意放置在视线可及却不可及之处,落在队伍后面的战俘往往被刺刀处决。当幸存者终于抵达营地时,原本七万余人的队伍已锐减至五万四千人。

值得注意的是,这段历史在战后很长时间内并未得到充分关注。冷战格局的形成使得美国政府在审判战犯时有所保留,许多涉及巴丹事件的档案被刻意淡化。而作为这场灾难的亲历者,温莱特在获救后始终活在自责中——这位在投降书上签字的将军,直到参加密苏里号受降仪式时,仍因自己“唯一向日本投降的美国将军”的身份而备受煎熬。这种复杂的心境将成为影片重要的情感线索,通过温莱特私人日记等第一手资料,展现历史洪流中个体命运的无奈与坚韧。

制作团队在前期调查中发现了令人震撼的细节:战俘营的看守日志显示,这些将军们虽然失去自由,却仍在有限空间内保持着军人尊严。他们用罐头盒制作国际象棋,用床单布绘制地图,甚至秘密组织军事课程。这些看似微小的抵抗,实则是他们在极端环境下维系人性的努力。特别值得一提的是英国陆军中将阿瑟·珀西瓦尔,这位新加坡沦陷时的指挥官,在战俘营中坚持每天刮胡子,他说:“当我们放弃这些习惯时,就真的成为囚徒了。”

三国合拍的制作模式为影片带来了独特视角。美国团队提供了大量国家档案馆的原始影像,俄罗斯纪录片工作者贡献了从克格勃档案中发现的关东军监视记录,而中方团队则通过对辽源当地老人的走访,还原了战俘营的日常生活图景。这种多维度叙事不仅打破了单一国家的历史叙述局限,更在全球化视野下重构了二战末期的东亚历史图景。

长达三十个月的制作周期体现了团队对历史真相的敬畏。在前期的六个月调研中,编剧方励带领团队辗转马尼拉、华盛顿、莫斯科三地的档案馆,甚至找到了当年参与营救行动的中国抗日游击队队员的后人。在十二个月的拍摄期里,摄像机跟随历史学者的脚步,重走了从巴丹到辽源的漫漫征途。后期制作的十二个月则主要用于影像修复——团队采用最新数字技术,将温莱特将军回忆录中描述的诸多场景进行可视化重建。

在第二十届中国长春电影节的发布会上,方励曾这样阐述创作理念:“我们不是在拍摄战争,而是在寻找战争中的人性微光。”这种创作取向使得影片超越了一般战争纪录片的范畴,转而关注极端环境下的人类生存状态。当温莱特将军在战俘营中收到偷偷传递的《圣经》时,当美国将军与中国看守通过眼神交流达成某种默契时,这些被历史尘埃掩盖的瞬间,恰恰构成了影片最动人的部分。

随着调查的深入,制作团队还发现了一个被主流历史叙述忽略的事实:辽源战俘营的解放并非单纯依靠盟军推进,当地中国民众的协助同样至关重要。有档案显示,在苏联红军抵达前一周,已有中国抗日分子潜入战俘营传递消息。这种跨越国界的人道主义救援,与影片跨国合作的制作模式形成了有趣的互文。

历史的复杂性在影片中得到了充分呈现:温莱特回国后被迫封为英雄,却终生未能摆脱自责;日本战败后,参与巴丹行军的某些低级军官最终成为反战人士;而当年看守战俘营的关东军士兵,有些后来成为中国东北开发建设的日籍专家。这些看似矛盾的人生轨迹,共同构成了对战争本质的深刻诘问。

当镜头掠过辽源战俘营斑驳的墙壁,上面依稀可见当年战俘刻下的日期和名字。这些痕迹与巴丹死亡行军路上的十字架、密苏里号甲板上的签名形成了跨越时空的对话。它们提醒着世人:历史从未真正被遗忘,只是在等待合适的时机被重新讲述。而《被遗忘的将军》所做的,正是为这些沉默的见证者找到发声的渠道,让那段发生在东亚土地上的全球历史获得应有的回响。