对话朱翌冉:中国人太空电影梦圆!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

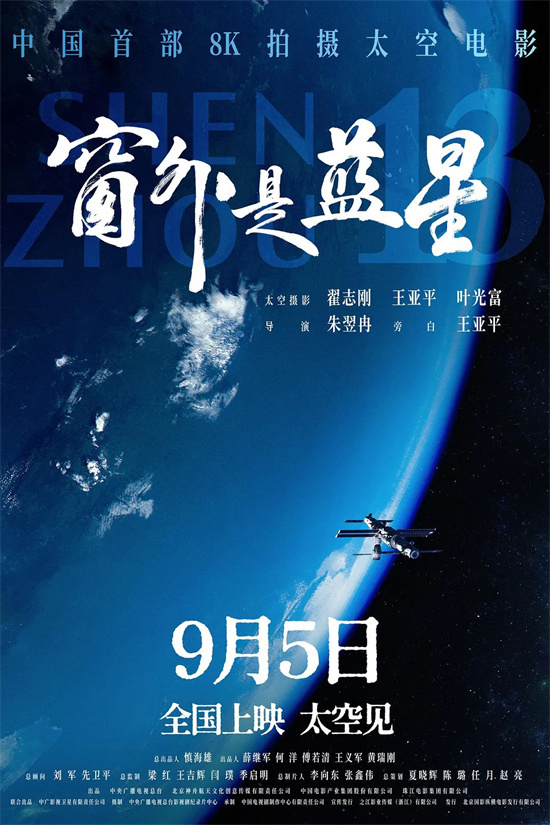

浩瀚宇宙,深邃无垠,距离地球四百公里的轨道上,中国空间站如同一叶扁舟,静静地航行。在这狭小而精密的“太空之家”内,神舟十三号航天员乘组的翟志刚、王亚平、叶光富三位航天员,除了完成繁重的科学实验与技术试验任务外,还肩负着一项前所未有的使命——手持特制的国产八K摄影机,为一部名为《窗外是蓝星》的电影记录下他们在太空的真实生活与所见所感。这并非寻常的影像记录,而是中国首部在太空中实景拍摄的电影,其意义早已超越了一部影片的范畴,成为中国航天史与电影史上一次交汇融合的开创性实验。

这一创举的诞生,深深植根于中国航天事业蓬勃发展的新时代背景。随着中国自主建造的空间站天和核心舱发射成功并稳定运行,中国人拥有了长期稳定在轨驻留的太空家园。这为在太空进行超越科研范畴的艺术创作提供了坚实的平台与可能性。航天员们不再仅仅是科学探索者,他们也成为了艺术的记录者与创作者,用镜头语言向地面的人们传递着来自太空的独特视角与情感温度。这部电影的诞生,本身就是中国航天技术实力与综合国力提升的一个生动注脚。

将电影摄影的疆域拓展至外太空,面临着地面上难以想象的技术挑战与严苛条件。首先,用于拍摄的八K摄影机是特制的全国产设备,它必须经受住发射过程中巨大的火箭震动考验,还要能在空间站特殊的微重力、辐射、电磁环境中稳定工作。摄影机在站内的固定方式也颇为独特,常常需要借助尼龙粘扣将其吸附在舱壁之上。在失重环境下,航天员操作摄影机看似轻巧,实则更为费力,他们需要耗费额外的体力来对抗自身的漂浮,以保持拍摄画面的稳定。为确保万无一失,地面团队还通过天舟货运飞船运送了两台备用摄影机上天,体现了中国航天一贯的严谨与周密。

影片的创作过程,是一场地月之间紧密协作却又充满未知的接力。在航天员乘组出征之前,地面导演与制作团队仅有短短三个小时的“黄金时间”与他们进行面对面的设备操作培训和创作理念沟通。双方达成了一个核心共识:这部电影不应是冰冷的技术展示或刻板的宣传片,而是要力求“真实、有温度、带有情感”,要展现航天员作为“普通人”的鲜活一面。当航天员进入空间站开始为期数月的驻留后,地面的等待变得漫长而“惶恐”。由于无法实时查看拍摄素材,团队只能通过新闻报道来推测航天员的工作进度,并根据他们不公开的日程,实时调整并邮件发送详细的拍摄计划清单。这种跨越天地界限的协作,充满了信任与期盼。当任务结束,航天员凯旋,制作团队最关心的问题之一,便是那承载着数月心血、记录着太空点滴的四十张存储卡是否安然无恙。

当这些珍贵的素材被成功读取,呈现在人们眼前的,是一幅幅震撼心灵而又充满生活气息的太空画卷。影片中,既有从独特视角俯瞰的、云蒸霞蔚的壮美地球,也有深邃宇宙中闪烁的繁星;既有航天员在舱内进行日常锻炼、享用太空餐食的生活细节,也有他们执行复杂的舱外作业、进行紧急避险演练的紧张瞬间。尤为值得一提的是,航天员们还捕捉到了许多计划之外的惊喜画面,例如天舟二号货运飞船撤离空间站时那完美而清晰的影像,其真实感与冲击力甚至一度被误认为是计算机生成的CG特效。

在叙事结构上,《窗外是蓝星》采用了线性叙事手法,按照时间顺序与航天员们的心理感受变化进行剪辑。从发射升空时的紧张与期待,到逐渐适应太空微重力环境后的从容,再到执行出舱任务时的专注与无畏,以及闲暇时透过舷窗凝视养育人类的地球家园所引发的哲思,乃至在太空度过中国传统佳节时对亲人的深深思念……影片细腻地勾勒出航天员执行宏大国家使命背后,真实而动人的情感轨迹。

影片的情感与文化内核也因此得以凸显。无论飞得多远,中国人骨子里的生活习性、文化传统与处事态度始终如一。航天员王亚平为影片录制的旁白,充满了真情实感,没有过多的修饰,却为整部作品注入了独特的情感张力与一份独特的“中国式浪漫”。三位航天员在镜头前也自然而然地展现了他们鲜明的个性与不同的背景,这些超出导演预期的、源自本真的“人设”呈现,使得影片的人物形象更加丰满、可信。

著名科幻作家刘慈欣在评价这部影片时认为,它像是一份“来自现实的礼物”,让曾经遥不可及的太空探索,变得触手可及,真切地点燃了公众对宇宙的好奇与向往。而影片的导演则对未来抱有更大的期待,他表示,《窗外是蓝星》迈出了至关重要的一步,它预示着未来我们对太空的呈现,将不再仅仅依赖于科幻的想象。这部电影的成功实践,有望推动中国电影工业在太空实景拍摄领域的步伐,或许在不久的将来,我们就能看到一部完全在太空实拍的故事片。随着中国空间站的常态化运行与持续发展,未来必将涌现出更多跨越天地界限、融合科技与艺术的国产影视作品,继续书写中国人探索太空、记录太空的新篇章。