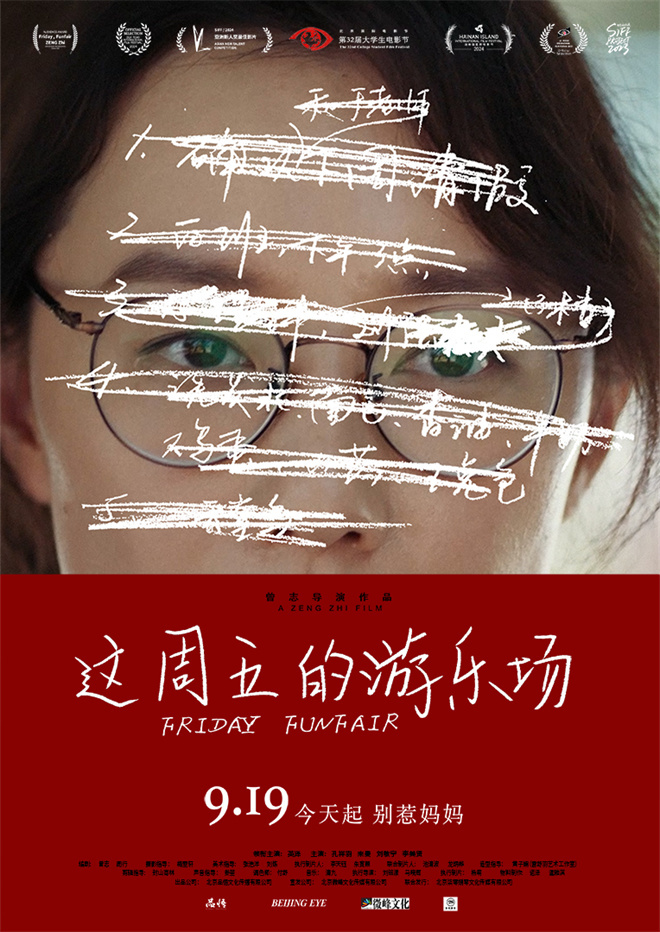

上影节获奖《这周五的游乐场》9.19上映

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

护士宋倩的一天是从深夜开始的,不是被闹钟叫醒,而是被女儿圆圆梦中的呓语惊醒。她轻手轻脚地下床,借着窗外透进来的微光,看着女儿熟睡的脸庞,然后走进厨房,开始准备明天要用的食材。这样的生活已经持续了整整五年——自从丈夫不告而别的那天起,她的世界就缩小到了医院和家的两点一线,被“母亲”这个身份牢牢捆绑。

在第26届上海国际电影节金爵奖亚洲新人单元斩获最佳影片的这部作品,将镜头对准了当代女性的生存困境。宋倩的故事并非个例,而是三代女性命运循环的当代映照。她的母亲老张,一位同样在年轻时失去丈夫依靠的女性,如今看着女儿重复着自己走过的路,眼中满是难以言说的忧虑。而宋倩看着年幼的圆圆,内心深处最深的恐惧莫过于女儿将来也会踏上这条看似宿命的轨迹。

影片中有一个令人难忘的场景:宋倩在医院的更衣室里,对着镜子仔细端详自己的脸。她试图回忆起成为母亲之前的自己是什么样子,却发现那段记忆已经模糊不清。镜中的女人眼角爬上了细纹,眼神里满是疲惫,唯有在想到女儿时才会闪过一丝光亮。这种被母职完全占据的生活,让她逐渐失去了自我存在的感知。她的时间不再属于自己,而是被分割成无数个照顾他人的片段——给女儿准备早餐、送她上学、在医院照顾病人、回家检查作业、讲故事哄睡。日复一日,循环往复。

导演曾志以极其细腻的笔触描绘了这种困境的日常性。没有激烈的戏剧冲突,却在平淡的生活细节中累积着情感的重量。宋倩的崩溃是静默的——她会在深夜独自坐在阳台上,望着城市的灯火发呆;会在给女儿洗澡时突然走神,直到水温变凉才惊醒;会在医院走廊里听到别人谈论家庭旅行时,悄悄转过身去。这些细微的瞬间,构成了一个女性在母职捆绑下的全部挣扎。

然而,救赎往往诞生于最深的绝望之中。影片通过两个关键转折,完成了宋倩从崩溃到重建的蜕变。首先是女儿圆圆的孩童视角,这个看似不懂事的孩子,却以最纯真的方式解读着母亲的痛苦。当她指着母亲手臂上的伤痕说“这是妈妈的翅膀”时,苦难被赋予了超越性的意义。孩童的诗意想象仿佛一束光,照亮了暗夜中的前行之路。

更具象征意义的是游乐场那场戏。宋倩为了保护女儿不慎受伤,肉体的疼痛反而成为唤醒自我意识的契机。在医院的病床上,她第一次真正开始思考:除了是圆圆的妈妈、老张的女儿、病人的护士,她究竟还是谁?这个问题的浮现,标志着主体性觉醒的开始。她意识到,救赎并非要彻底抛弃母职,而是在承担这份责任的同时,拒绝被其完全吞噬。

影片的深刻之处在于,它没有提供简单化的解决方案。宋倩没有突然变成另一个人,生活也没有发生天翻地覆的变化。转变发生在内心深处——她开始留出片刻时间给自己,重新拾起年轻时的阅读爱好;会在接送女儿的途中,特意绕路去看一看公园里的花开;甚至开始与母亲老张进行真正意义上的对话,理解了她当年的不易。这些微小的改变,汇聚成重建自我的力量。

老张这个角色同样令人动容。她不仅是宋倩的母亲,更是一个曾经走过相似道路的女性。当她看到女儿开始尝试打破命运的循环时,眼中既有欣慰,也有担忧。两代女性的对话,不再是简单的教导与服从,而是基于共同经历的理解与扶持。这种代际之间的情感流动,为影片增添了更为丰富的层次。

在当代社会语境下,女性的生存困境往往被简化为“事业与家庭的平衡”这样的口号。然而现实远比口号复杂得多。影片通过宋倩的故事,揭示了母职捆绑背后的深层结构性问题——社会对女性角色的单一期待、家庭支持的缺失、自我价值的迷茫。这些都不是个人努力就能完全解决的困境,需要更广泛的社会认知改变。

宋倩最终完成的,是从“为他人生存”到“为自己存在”的根本转变。她依然是那个照顾女儿的母亲,依然是医院里尽职的护士,但她的内心已经不同。她学会在付出与自爱之间寻找平衡,在责任与自我之间划定界限。这种转变不是对母职的否定,而是对更为完整的人性的追求。

影片中那个反复出现的意象——游乐场,既象征着童年的无忧无虑,也暗喻着生活的旋转与循环。当宋倩最终能够带着女儿在游乐场开怀大笑时,我们看到的不仅是一个母亲的释然,更是一个女性找回自我的瞬间。这个场景之所以动人,正是因为它展现了一种可能性:即使在重重困境中,女性依然能够找到重构自我的勇气与路径。

这部作品之所以能引起广泛共鸣,在于它真实地呈现了当代女性在多重压力下的生存状态,同时又给予了温暖的希望。它告诉我们,救赎不是要变成完美的人,而是在不完美中找回自己的完整性;不是在破碎中逃避,而是在破碎中重建。每一个在困境中挣扎的女性,都能在宋倩的故事中看到自己的影子,也能从中获得前行的力量。