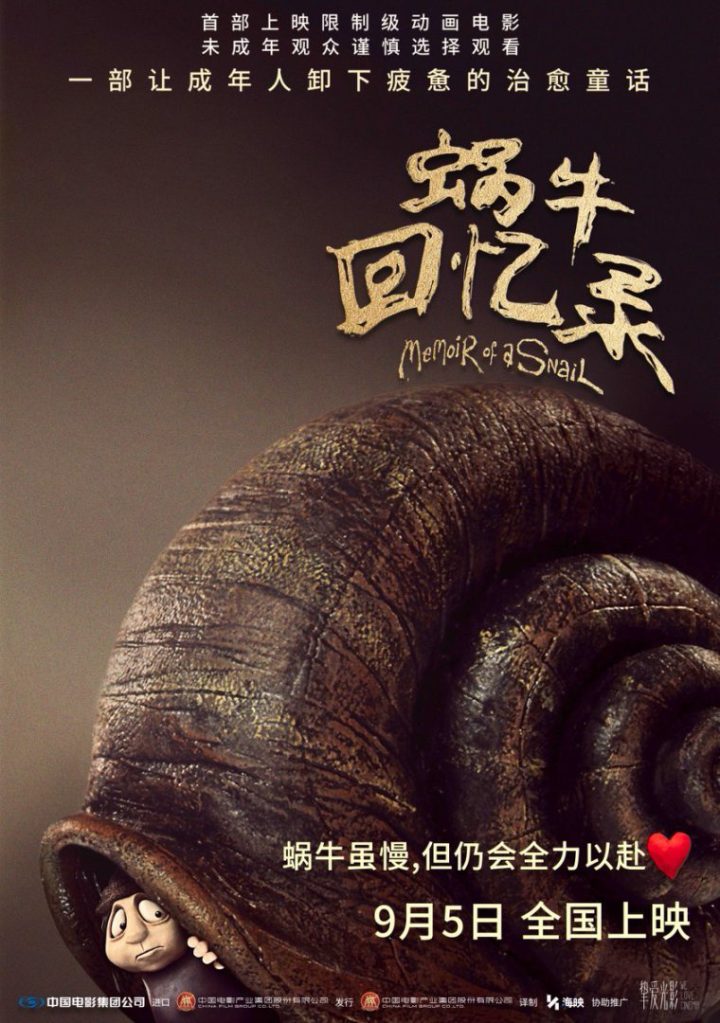

《蜗牛回忆录》今日上映:成人童话三大看点开启治愈之旅

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在当代电影工业日益被数字技术、人工智能和高效流水线制作所主导的时代,一部名为《蜗根回忆录》的黏土定格动画选择了一条截然不同的道路。它耗时八年,完全由手工精心雕琢,拒绝使用任何CGI或AI技术,以其近乎偏执的匠人精神,在今天正式与中国大陆的观众见面。这部作品不仅因其独特的创作方式引人注目,更因其被定位为中国首部上映的限制级动画电影而引发了广泛讨论。它并非传统意义上充满奇幻色彩或合家欢氛围的动画,而是一部将镜头冷静而温柔地对准成人内心世界的“黑色童话”,旨在探讨那些深藏于日常之下的孤独、离别之痛与自我救赎的艰难历程。

故事的核心是一位名叫格雷丝的女孩。童年时期,她与双胞胎弟弟吉尔伯特在父母双亡后,被迫分离,被送往不同的寄养家庭。这场突如其来的离别,如同一道无法愈合的伤口,彻底改变了格雷丝的人生轨迹。她将自己深深地封闭起来,情感停滞,像一只受到惊吓的蜗牛,退缩进一个由记忆、痛苦和疏离构筑的坚硬外壳里,对外部世界失去了兴趣与行动力。她的生活陷入一片沉寂的灰色。转机出现在一位名为萍奇的老奶奶闯入她的世界。这位看似平凡的老人,以其特有的智慧和温暖,耐心地敲击着格雷丝那厚重的心壳,一点点地给予她缺失的信心与打破内心牢笼的微弱勇气。正当格雷丝在萍奇的引导下,开始尝试着卸下重负,小心翼翼地展望未来时,一个关于弟弟吉尔伯特的消息再次传来,打破了刚刚建立的平静,迫使她必须直面那段她一直试图逃避的过去。

这部电影的核心看点,首先在于它勇敢地撕下了动画片只是“儿童专属”的标签。其“限制级”的定位,并非为了猎奇或展示暴力,而是为了能够更真实、更不加修饰地触及成人世界复杂而幽微的情感深处。影片中角色的自卑、无助、面对未来的迷茫以及生活的重压,是许多成年人在现实生活中都可能经历的切肤之痛。它不提供廉价的安慰或简单的解决方案,而是试图告诉观众,真正的治愈始于勇敢地凝视自身的伤痛,承认它的存在,并与之和解。因此,这部影片被许多提前观影的观众誉为“给成年人的心灵补丁”,它以一种缓慢而坚定的叙事节奏,完成了一次深刻的情感疗愈。

其次,影片无与伦比的艺术价值,根植于其背后极致的手工制作工艺。导演亚当·艾略特,这位曾以耗时五年完成的经典黏土动画《玛丽和麦克斯》打动全球无数观众的创作者,在沉寂十六年后,再次携这部《蜗牛回忆录》回归。八年的光阴,被倾注在超过200个精细搭建的场景和100多尊栩栩如生的黏土角色之中。每一个微小的表情变化,每一个场景的细微调整,都需要创作者们手动操作并逐帧拍摄。这种创作方式意味着巨大的时间成本与人力投入,但也正因如此,影片的每一帧画面都浸透着温度与生命力,承载着创作者们的心血与情感。在电脑特效可以轻易模拟万物的今天,这种笨拙而真诚的“手工感”本身,就构成了一种对抗速食文化的美学宣言,让观者得以重新感受到物质材料与人类双手创造所带来的独特震撼。

正是这种深刻的内核与极致的工艺,使得《蜗牛回忆录》在问世后便赢得了全球性的赞誉。它斩获了被誉为动画界奥斯卡的2024年安锡国际动画节最佳动画长片奖,并成功入围2025年第97届奥斯卡金像奖最佳动画长片提名,其艺术成就获得了权威领域的双重肯定。在观众层面,该片在豆瓣平台获得了8.4的高分,诸如“直击心灵”、“温暖而深刻”、“后劲十足”等评价层出不穷,印证了其跨越文化背景的情感穿透力。

此次《蜗牛回忆录》在中国的上映,是“挚爱光影计划”的重要组成部分。该计划由海映电影推动,旨在系统性地引进全球范围内的艺术电影佳作。值得注意的是,此计划不仅带来了《蜗牛回忆录》,还定于今年8月8日上映亚当·艾略特的另一部代表作《玛丽和麦克斯》。这种以“双片联映”的形式向同一位导演致敬的策展方式,在中国电影市场尚属首次。它超越了单纯影片引进的商业行为,更像是一次精心策划的电影文化事件。“挚爱光影计划”通过专业的电影策展、组织面向影迷的提前点映、主创交流活动以及与特色影院的深度联动,试图在中国构建一个更为多元和高品质的观影生态,为那些渴望在银幕上看到更多样化故事的观众,提供了一个珍贵的选择。