潘文杰导演9月9日逝世,享年69岁

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

中国香港导演潘文杰于2025年9月9日在北京逝世,享年六十九岁。这一消息在电影界引起广泛关注,不仅因为他的离世标志着香港电影一个时代的记忆符号的消逝,更因为其创作生涯恰与香港影视工业的黄金年代形成深刻互文。从1979年入行至今四十六载艺术生涯中,潘文杰始终以独特的作者视角参与着华语电影的叙事建构,其作品序列既承载着港片特有的类型美学,又折射出社会变迁中的人文关照。

潘文杰的职业生涯始于香港电视工业蓬勃发展的年代。先后任职于丽的电视、无线电视及新加坡电视台的从业经历,使他在不同类型的节目制作中积累了丰富的视听语言经验。在参与1982版《天龙八部》编导工作期间,他已展现出对复杂叙事架构的掌控能力,这种在长篇电视剧中磨练出的结构意识,后来成为其电影创作的重要特质。这种电视工业背景在当时的香港导演中颇具代表性,许鞍华、徐克等导演同样经历过电视制作的淬炼,这种经历塑造了他们注重叙事效率与观众共鸣的创作取向。

1988年执导的首部电影《奸人本色》标志着潘文杰正式进军电影界。这部以市井骗术为题材的喜剧片,虽未引起巨大反响,却已显露出导演对市井人物性格刻画的兴趣。这种对边缘人群生存状态的关注,在三年后的《跛豪》中得到了更为深刻的表达。1991年问世的《跛豪》不仅是潘文杰导演生涯的里程碑,更被公认为香港黑帮传记片的开山之作。该片以史诗气魄重构香港六七十年代黑帮枭雄吴锡豪的沉浮史,在展现黑帮权力角逐的表象下,暗含着对殖民时期香港社会结构的批判性审视。影片中那些在法外之地挣扎求存的复杂人性,既是对香港特定历史阶段的忠实记录,也是对权力异化过程的深刻寓言。

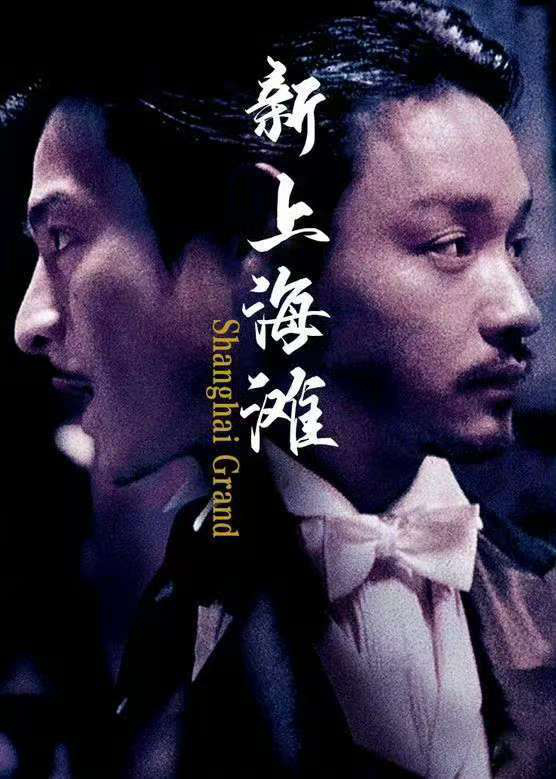

《跛豪》的成功催生了香港影坛的黑帮传记片创作浪潮,麦当雄的《岁月风云之上海皇帝》、刘国昌的《五亿探长雷洛传》等作品相继问世,共同构成了九零年代香港电影对城市历史书写的独特谱系。潘文杰在此类型中的开创性实践,不仅体现在对历史人物的去魅化处理,更在于他将个人命运与城市变迁相勾连的叙事智慧。这种创作理念在1996年的《新上海滩》中得以延续,该片在重构经典故事的同时,注入了导演对上海租界文化特质的重新解读。

在类型探索之外,潘文杰的艺术视野还体现在多元题材的尝试中。《龙凤茶楼》中市井爱情的细腻刻画,《功夫足球》对体育类型片的喜剧化改造,《小宝与康熙》在电视荧幕上创造的武侠新语感,都展现出导演不囿于单一类型的创作活力。这种跨界实践使其作品始终保持着与不同时期观众审美趣味的对话能力。值得注意的是,尽管创作领域横跨电影电视,其作品始终贯穿着对个体命运与社会变迁关系的持续思考,这种作者印记使其在商业类型框架内保持了独特的艺术个性。

潘文杰的创作轨迹与内地电影市场的发展亦存在微妙关联。新世纪以来,随着合拍片模式的成熟,其工作重心逐渐北移,这种空间位移不仅是创作基地的转换,更象征着香港影人融入更广阔华语电影格局的历程。在北京度过的晚年岁月里,他见证了香港电影与内地电影工业从互动到融合的历史进程,其个人经历恰成为研究两地电影文化交流的生动个案。

在电影史的长镜头中,潘文杰的艺术遗产不仅存在于那些镌刻着港片黄金时代印记的经典作品,更在于他开创的叙事范式对后辈导演的深远影响。那些在黑帮史诗中挣扎的复杂人性,在市井喜剧中闪光的生活智慧,在武侠世界中激荡的家国情怀,共同构成了解读香港社会文化变迁的视觉文本。其创作生涯提示我们,类型电影不仅是娱乐消费的产品,更是记录时代情绪、反思历史经验的文化实践。当影迷们在数字档案馆里重温《跛豪》的胶片质感,或是在流媒体平台邂逅《新上海滩》的江湖情怀时,潘文杰塑造的那些在历史洪流中奋力挣扎的银幕形象,仍在与新时代的观众进行着跨越时空的对话。