《爱的暂停键》:婚姻暂停,人生重启?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

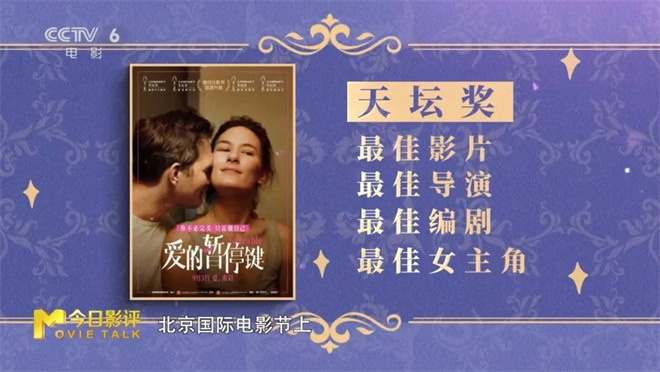

在北欧清冷而明亮的自然光线下,电影《爱的暂停键》缓缓展开了一幅关于婚姻真相的画卷。这部挪威影片在2025年北京国际电影节上斩获四项大奖,引起了广泛关注。导演姜文评价其叙事“细腻”,如同“把相机机位埋进了我们的生活当中,埋到我们的血管当中”。这个比喻精准地捕捉了影片的特质——它不像大多数电影那样站在远处观察生活,而是潜入生活的毛细血管,捕捉那些被忽略的细微颤动。

影片聚焦于一位中年女性在婚姻困境中的挣扎与自我成长,探讨了当亲密关系被迫按下“暂停键”后,个体如何重新启动自己的人生。与同类题材影片不同,《爱的暂停键》没有采用激烈的戏剧化冲突,而是通过“像素级”的细节刻画,构建了一种近乎纪录片的真实感。这种真实感使得观众在观看过程中,很难保持安全的情感距离,而是不由自主地被带入角色的内心世界,进行一场自我心理解剖。

影片中一段夫妻心理咨询的戏份,精准呈现了婚姻中常见的“焦虑型妻子”与“回避型丈夫”的沟通模式。妻子渴望通过深入交流解决问题,而丈夫则倾向于回避冲突、保持距离。这种互动模式在许多婚姻中都能找到影子——一方不断追逐,另一方持续逃避,形成了令人疲惫的循环。影片没有简单地将责任归咎于任何一方,而是通过细腻的镜头语言,展现了双方在婚姻中对“个人空间”的需求差异与矛盾。这种处理方式避免了非黑即白的道德判断,让观众能够从更立体的角度理解关系的复杂性。

空间在影片中成为重要的隐喻载体。家庭空间不仅是物理场所,更是夫妻双方心理拉扯的具象呈现——同一屋檐下的两个人,却仿佛生活在不同的频率中。女主角回到原生家庭的场景,揭示了代际关系对她的负面影响——母亲的抱怨文化、对付出的缺乏感激,这些模式无形中渗透到她的婚姻中,甚至已经波及到下一代,从女儿的情绪崩溃中可见一斑。而独处空间则成为女主角实现自我成长的关键场域——只有在远离他人目光的时刻,她才能开始直面内心的恐惧与渴望。

影片最值得称道的是对女主角成长弧光的细致刻画。故事的核心不在于批判丈夫或挽救婚姻,而在于女主角的自我探寻。她的转变过程被细腻地呈现——从依赖他人(一次关键情节中,她打电话给丈夫,却在情绪激动时喊出“妈妈”)、无法独立面对自我,到最终能够正视镜中的自己,承认自己的成长需求。这一转变不是戏剧性的顿悟,而是通过日常生活中的微小抉择累积而成。最终,她认识到自己生命中的“匮乏”,建立起“我值得被爱”的“配得感”。这种成长不是通过改变他人获得的,而是通过重新定义自己与自己的关系实现的。

影评人周桂伊指出,影片的优势在于展现了关系的复杂性和两性视角的差异。影片通过结合仅5分钟与解体长达140分钟的篇幅对比,暗示婚姻从一开始就因激情缺乏理性而潜藏危机。这一观察揭示了现代婚姻的一个普遍困境——在浪漫爱情的光环下,人们往往忽略了价值观、生活目标与沟通方式的契合度,直到激情退去,才发现基础并不牢固。影片传达的核心信息是:婚姻的关键课题是“搞清楚自己的诉求”,而非一味指责对方。

相较于《革命之路》等同类题材影片,《爱的暂停键》不止于展现“爱会凋谢”这一残酷现实,更引导观众思考“在爱凋谢的过程中,你自己腐烂的那部分是什么”。这一设问将焦点从关系的失败转向个体的成长,提供了更具建设性的视角。影片不满足于揭示问题,更致力于探索解决问题的可能性——通过直面自我,实现某种程度的“自我救赎”。

在当代社会,婚姻制度的价值与意义受到前所未有的质疑与挑战。《爱的暂停键》没有提供简单的答案,而是通过细腻的观察,呈现了在关系困境中寻找自我的过程。影片暗示,婚姻的“暂停”不一定是失败的标志,反而可能成为自我审视与成长的起点。当女主角最终能够正视镜中的自己,她不再将婚姻视为定义自我价值的唯一标准,而是开始建立基于自我认知的内在稳定感。

这部电影的价值不仅在于它对婚姻关系的深刻剖析,更在于它对个体成长可能性的探索。它提醒观众,在任何关系中,保持与自我的连接都是至关重要的。当外部关系出现危机时,恰恰是回归内心、重新认识自己的最佳时机。通过女主角的旅程,影片传递了一个充满希望的信息——无论关系走向何方,个体的成长与蜕变永远是可能的。这种成长不是通过改变他人,而是通过深化对自己的理解与接纳实现的。