《大唐寻迹:国宝唐三彩的迷踪》立项

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

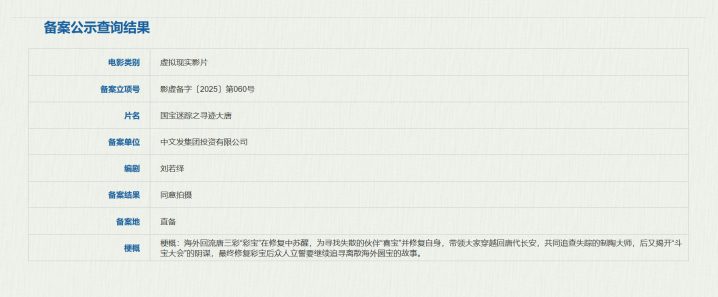

近日,国家电影局发布的全国电影剧本(梗概)备案、立项公示通知显示,一部名为《国宝迷踪之寻迹大唐》的虚拟现实(VR)电影已正式通过备案,备案单位为中文发集团投资有限公司,编剧为刘若绎。根据公开信息,该片的备案时间指向2025年8月,预示着在未来几年内,观众或将有机会通过一种前所未有的方式“走进”盛唐时代的长安城,开启一场围绕国宝文物展开的奇幻冒险。这一项目的立项,不仅标志着VR技术在电影叙事领域的应用迈出了更为坚实的一步,也体现了文化传承与科技创新融合的新趋势。

影片的故事核心围绕一件具有传奇色彩的文物——一件从海外回流的唐三彩“彩宝”展开。在情节设定中,这件名为“彩宝”的唐三彩并非冰冷的器物,而是在修复过程中意外苏醒,拥有了生命与意识。它肩负着寻找失散伙伴“喜宝”并修复自身损伤的使命,为此,它引导着当代的参与者们穿越时空,回到了气象万千的唐代长安城。故事的主线任务也随之展开:追查一位在历史中神秘失踪的制陶大师,并揭开一场看似繁华、实则暗流涌动的“斗宝大会”背后所隐藏的阴谋。影片的结局指向一个充满希望的开始:在成功修复“彩宝”之后,主角们立下誓言,将继续追寻那些仍流散在海外的中华国宝,将守护文物的使命延续下去。

从叙事层面看,《国宝迷踪之寻迹大唐》展现出了明确的创新意图。它突破了传统历史题材影片或纪录片惯用的平铺直叙或考据还原模式,大胆采用了“奇幻穿越”的叙事框架。这种设定巧妙地将千年前的唐代历史风貌与当代社会日益关注的文物保护、海外文物回流等现实主题串联起来。通过一件“活过来”的文物作为向导,历史不再是教科书上遥远的知识点,而成为一场可以亲身参与、互动解谜的沉浸式冒险。这种处理方式,有望拉近年轻观众与厚重历史文化的距离,在娱乐体验中潜移默化地传递保护与传承中华优秀传统文化的核心价值。

影片最大的亮点与期待值,无疑集中于其“虚拟现实(VR)”的技术载体上。VR电影作为一种新兴的影像形式,其最大的魅力在于能够打破传统银幕的二维界限,为观众构建一个360度全景环绕、可交互的沉浸式环境。对于《国宝迷踪之寻迹大唐》而言,VR技术的应用意味着它有能力去实现一个许多历史爱好者梦寐以求的场景——全方位、立体化地重现唐代长安城的盛世景象。观众佩戴上VR头显,或许将不再是旁观者,而是化身为故事中的一员,能够“行走”在长安城熙熙攘攘的街市,仰望恢弘壮丽的大明宫,近距离欣赏流光溢彩的唐三彩工艺,甚至亲手参与文物修复的精细过程,与主角一同推理探案,揭开层层谜团。这种深度参与感,是传统电影媒介难以企及的体验。

将VR技术应用于历史文化题材,在国际上已有先行探索。例如,一些博物馆和制作机构曾推出过让观众“走进”古罗马斗兽场或埃及金字塔的VR体验项目。然而,将其与一个完整的、具有悬疑和冒险元素的剧情长片相结合,特别是聚焦于中国盛唐这般极具吸引力的历史时期,在国内尚属前沿尝试。这要求制作方不仅需要具备扎实的历史考据能力,确保场景、服饰、器物的还原度,更需要在VR叙事语言、交互设计、视觉特效和舒适度体验等方面进行大量的技术攻坚与艺术探索。如何平衡好故事的戏剧张力、历史的庄重感与VR交互的趣味性,避免技术炫技而冲淡叙事内核,是主创团队面临的重要课题。

从备案信息中我们还可以看到,出品方中文发集团投资有限公司的参与,也让人对影片的资源整合与文化深度抱有一定期待。结合近年来“博物馆热”的持续升温,以及社会对海外流失文物回归的高度关注,《国宝迷踪之寻迹大唐》的选题可谓切中了当下的文化脉搏。它通过一种富有想象力的方式,回应了公众对于“让文物活起来”的呼唤。如果制作精良,这部影片有可能成为一扇通往过去的奇妙窗口,不仅提供娱乐,更能够激发观众,尤其是青少年群体,对唐代历史、考古发现和文物保护的浓厚兴趣。

当然,作为一部已立项但尚未面世的影片,其最终的呈现效果,包括VR沉浸感的实现程度、叙事节奏的把握、交互设计的巧思等,仍有待成片检验。但毋庸置疑的是,《国宝迷踪之寻迹大唐》的立项本身,已经向市场和文化领域传递出一个积极的信号。它代表了电影创作者们正在积极探索未来影像的更多可能性,尝试利用最前沿的技术手段来讲述最深厚的中国故事。当沉睡千年的唐三彩在虚拟世界中苏醒,当现代科技让盛世长安触手可及,我们或许正在见证一种全新的、承载着文化使命的娱乐体验形式的诞生。