林志颖妻谈子十年未露面:他内向,需更多时间

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

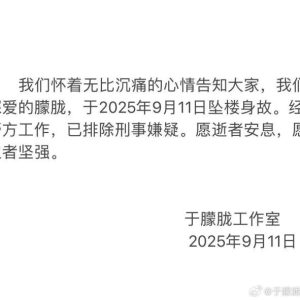

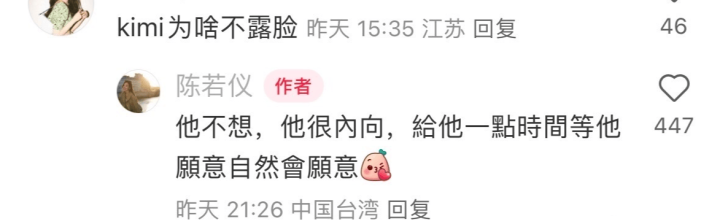

在林志颖与陈若仪为儿子Kimi庆祝十六岁生日的社交动态中,一个细节引发了广泛讨论——发布的庆生照片里没有出现寿星本人的清晰正面影像。这一做法迅速在评论区激起涟漪,不少网友直接发问“为什么不让孩子露脸”。面对公众的疑惑,陈若仪以简洁却有力的方式回应:这是Kimi自己的意愿,因为他性格内向,不希望公开露面,作为家人,他们选择完全尊重孩子的选择,并愿意给予他充足的时间和空间。

这个回应背后,折射出一个跨越十二年的成长故事。时间回溯至2013年,当时年仅四岁的Kimi跟随父亲林志颖参加了现象级亲子真人秀《爸爸去哪儿》。节目中,那个留着齐刘海、说话软萌、总是依赖着爸爸却又逐渐学会独立的小男孩,凭借天真无邪的个性赢得了无数观众的喜爱。“爸比,我要喝奶奶”这句经典台词一度成为流行语,他羞涩又可爱的形象也深深烙印在公众记忆中。

然而,与许多选择持续曝光在镁光灯下的星二代不同,Kimi在节目结束后便逐渐淡出公众视野。自六岁以后,他的父母便有意识地减少了他的公开露面,即使在家庭合影中,也大多以背影、侧脸或贴纸遮挡的方式保护他的隐私。这种保护并非一时兴起,而是长达十年的坚持。如今,当这个曾经全民关注的萌娃迎来十六岁生日,公众自然对“现在的Kimi长什么样”抱有强烈好奇心——这正是陈若仪回应中提及的“网友关注”的心理基础。

从发展心理学的角度来看,青春期是个体自我认同形成的关键时期。对于像Kimi这样在幼年时期就经历过巨大关注的年轻人而言,如何在这个阶段摆脱被固化的童年形象,探索并建立真实的自我认同,显得尤为重要且复杂。陈若仪提到的“性格内向”并非托词,而是对儿子个性特质的客观描述。心理学研究显示,内向型人格往往从内部世界获得能量,过度社交曝光可能对他们造成心理压力。林志颖夫妇的做法,实质上是对孩子天性的尊重与保护。

这种尊重在当下的名人育儿模式中形成了一种鲜明对比。在社交媒体时代,不少名人选择将子女作为家庭内容的组成部分持续曝光,甚至打造“星二代”个人品牌。而林志颖夫妇却反其道而行,他们为Kimi构建了一个相对正常的成长环境,让他在校园和家庭中体验普通青少年的生活,而非持续生活在公众审视之下。这种选择体现了一种前瞻性的育儿理念——将孩子的心理健康和个人意愿置于满足公众好奇心和流量价值之上。

从法律和伦理层面看,儿童权利公约明确规定了儿童享有隐私权和发展权。随着孩子年龄增长,他们对自己形象的控制权应当得到加强。Kimi已经十六岁,在法律上接近成年,拥有决定自己是否公开露面的自主权。父母尊重他的意愿,不仅是对孩子人格的尊重,也是对其公民权利的保障。这种做法为其他名人家庭提供了有价值的参考——在公众期待与孩子权益之间,应如何做出平衡。

值得注意的是,林志颖夫妇的保护并非完全隔绝。他们偶尔会分享Kimi的成长点滴,如他的学业成就、兴趣爱好(如音乐、运动)等,只是避免直接展示其面容。这种有限度的分享既满足了关心Kimi成长的观众,又为他保留了必要的私人空间。这种平衡艺术值得称道——既不过度保护导致与社会的完全脱节,也不过度曝光牺牲孩子的正常成长。

从Kimi四岁到十六岁,这十二年间社会对名人子女隐私权的认知也发生了显著变化。早期观众可能习惯于将节目中的孩子视为“公共财产”,期待持续关注他们的成长。而现在,越来越多的人开始认同:这些孩子有权选择离开聚光灯,拥有不被关注的自由。陈若仪的回应能够获得大量网友的理解和支持,正反映了这种社会观念的进步。

回顾Kimi的成长轨迹,从那个依赖爸比的小男孩到如今有权决定自己不露面的青少年,这一转变本身就是一个关于成长和尊重的生动故事。它提醒我们,每个孩子——无论他们有着怎样的童年经历——最终都要走向寻找自我、定义自我的道路。而最好的支持,或许就是像林志颖夫妇所做的那样:在必要时期提供保护,在适当时候学会放手,始终尊重孩子作为独立个体的意愿和选择。

在这个信息过载、注意力经济的时代,林志颖一家的选择提供了一种另类但珍贵的价值观:有些美好不需要与全世界分享,有些成长更适合在安静中发生。对于Kimi而言,能够在相对私密的环境中度过青春期,探索自我而不被外界标签所束缚,或许是最珍贵的生日礼物。当公众的好奇心与个体的隐私权产生碰撞时,选择尊重后者,不仅体现了一个家庭的智慧,也标志着一个社会在保护儿童权益方面的成熟程度。