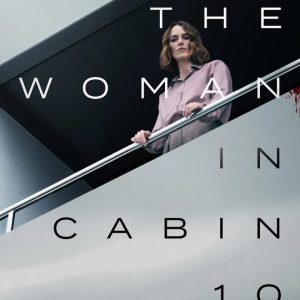

好莱坞以“恐怖片”解渴

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

近年来,全球电影市场格局悄然生变,曾经作为边缘类型的恐怖片正以前所未有的势头崛起。这一现象在北美市场尤为显著,数据显示恐怖片在北美票房占比已从十年前的4%攀升至2024年的17%,几乎每周都有一部恐怖新片登陆院线。这种转变不仅体现在数量上,更反映在票房表现上——《招魂4:终章》以1.94亿美元首映成绩刷新恐怖片历史纪录,而延续二十年的《死神来了》系列新作也在国内市场创下近2亿票房的预期。这种类型片的勃兴并非偶然,而是好莱坞产业生态、观众心理需求与社会文化变迁共同作用的结果。

好莱坞传统大制作模式正面临严峻挑战。超级英雄电影等传统大片制作成本动辄超过2亿美元,市场风险与日俱增。相较之下,恐怖片通常能以千万美元以下的成本创造数倍回报,这种高性价比特性在当下市场环境中显得尤为珍贵。《女巫布莱尔》以6万美元成本收获2.49亿美元票房的传奇案例虽属极端,但《潜伏》《逃出绝命镇》等作品以千万级成本撬动上亿票房的成功范例层出不穷。这种投资回报比使得面临增长压力的制片厂纷纷调整策略,华纳兄弟将2025年恐怖片产量提升至8部,索尼与环球也分别规划了5部相关作品。

观众结构的变化同样助推了这一趋势。影院体验的独特性在恐怖片观影过程中得到最大化体现——黑暗环境中的集体惊吓、音效与画面的沉浸式冲击,这些都是家庭观影难以复制的体验。市场调研显示,Z世代观众对恐怖片的偏好程度显著高于其他年龄段,这类影片成为吸引年轻群体回归影院的重要抓手。为此,北美最大院线AMC专门推出“AMC Slash Pass”订阅服务,通过恐怖片专题放映、导演访谈等活动强化与年轻观众的连接。在传统暑期档与圣诞档之外,恐怖片已成为影院维持淡季运营的有效手段。

社会文化层面的因素同样不容忽视。在美国社会意见割裂加剧的背景下,恐怖片成为创作者表达集体焦虑的艺术载体。当代恐怖片往往隐喻社会问题:《逃出绝命镇》探讨种族关系,《遗传厄运》刻画家庭创伤,《寂静之地》折射环境危机。这种将现实恐惧艺术化呈现的特质,使恐怖片超越了单纯的娱乐功能,成为反映时代精神的棱镜。同时,恐怖片的情感共鸣具有跨文化穿透力,相较于依赖特定文化背景的喜剧或剧情片,恐惧这种人类共通情感更易实现国际传播,这也解释了为何《咒怨》《哭声》等亚洲恐怖片能在西方市场获得认可。

产业格局因此发生深刻重构。传统上由A24、Blumhouse等独立厂牌主导的恐怖片领域,如今迎来主流制片厂的大举进军。这种转变带来资源投入的增加与制作水准的提升,但也引发新的隐患。2025年四大片商规划的23部恐怖片较往年翻倍增长,市场饱和风险已然显现。《直到黎明》《梅根2.0》等作品的票房惨败提前敲响警钟。更值得担忧的是创作层面的创新滞后——经典IP的续集与重启占据主流,《招魂》系列已扩展出《修女》《安娜贝尔》等多条支线,《死神来了》系列也延续至第六部。这种“续集依赖症”导致口碑与票房倒挂现象频现,观众对套路化叙事产生审美疲劳。

面对这些挑战,行业内部开始反思恐怖片的可持续发展路径。一方面,电影公司意识到必须推进内容创新,探索恐怖片与其他类型的融合。近年来成功的《仲夏夜惊魂》将民俗恐怖与心理惊悚结合,《隐形人》则巧妙嫁接科技伦理与家庭暴力议题,这些作品在保持恐怖内核的同时拓展了叙事边界。另一方面,市场需要建立更精准的供给调节机制。票房分析师指出,当前恐怖片市场既孕育着巨大机遇,也暗藏泡沫风险,堪称“最好的时代也是最坏的时代”。

从更宏观的产业视角看,恐怖片的兴起确实为陷入困境的好莱坞提供了一剂“偏方”。它帮助制片厂在不确定的市场环境中维持现金流,为影院输送稳定客源,也为电影人提供了相对自由的创作空间。但这种模式并非没有代价——过度开发可能导致类型耗竭,正如超级英雄电影经历十余年繁荣后遭遇的市场反噬。未来恐怖片能否避免重蹈覆辙,关键在于能否在商业诉求与艺术创新之间找到平衡点,在满足市场需求的同时持续刷新观众的恐怖体验。