19岁的王力宏,《代表作》是被迫创作的

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

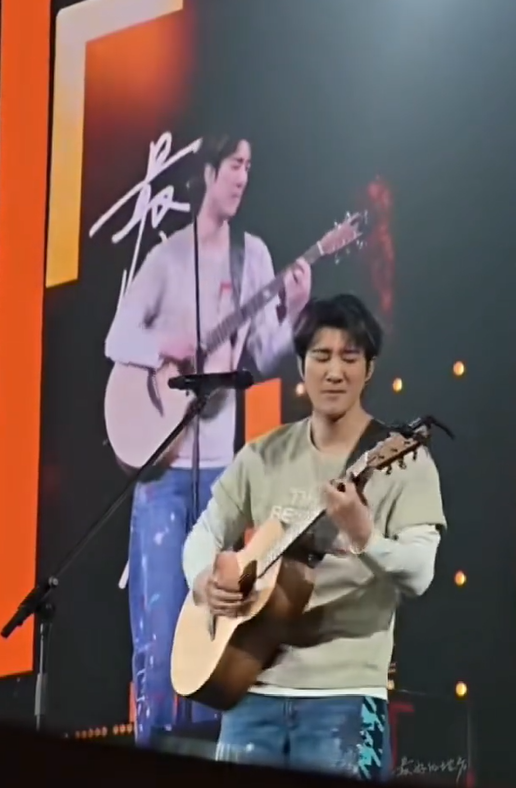

在近期的一场演唱会上,王力宏应歌迷点唱,再次演绎了经典作品《如果你听见我的歌》。当熟悉的旋律响起,他没有立刻进入演唱,而是与观众分享了一段尘封已久的创作往事。这段发生在1996年的故事,不仅揭示了一首经典歌曲的诞生历程,更折射出华语流行音乐产业变迁的一个缩影,以及一位音乐人职业生涯的关键转折。

那一年,王力宏刚满十九岁,还是个初入乐坛的新人。他为一首已经完成伴奏的作品投入了大量心血,支付了不菲的制作费用,满心期待着作品的问世。然而音乐产业的商业现实给了他当头一棒——公司发生变动,老东家换人,导致那首作品的版权无法保留。这对任何创作者而言都是沉重的打击,特别是对一个刚刚起步的年轻人。已经制作完成的伴奏带静静地躺在录音室里,仿佛在诉说着一个未完成的故事,所有的投入和努力似乎都要付诸东流。

面对这一困境,王力宏做出了一个看似简单却影响深远的决定:不放弃那些已经投入的音乐资源,在原有的伴奏基础上重新创作旋律和歌词。这个决定背后,既有年轻人不服输的倔强,也体现了他对音乐资源的珍惜与尊重。在当时的华语乐坛,原创力量尚未如今天这般受到重视,许多歌手仍以演绎他人作品为主。王力宏这一看似被逼无奈的选择,实际上开启了他对自我创作能力的探索。

重新创作的过程并不轻松。他需要在不改变原有伴奏结构和氛围的前提下,寻找全新的旋律线和歌词表达。那些已经录制完成的吉他琶音、鼓点节奏和弦乐编排,既是一种限制,也成了一种创作的引导。他后来回忆那段经历时提到,当时常常在录音室里待到深夜,反复聆听那段伴奏,寻找灵感的突破口。这种创作方式与常规的“先有词曲后有编曲”完全不同,它要求创作者以另一种思维方式构建音乐。

最终诞生的《如果你听见我的歌》,以其真挚的情感和优美的旋律打动了无数听众。歌曲中那种略带青涩却又直抵内心的情感表达,恰恰来自于创作者真实的生命体验。那段被迫重新创作的经历,无形中为作品注入了更为深刻的情感内涵——它不仅是一首情歌,更是一个年轻人在面对挫折时坚持不放弃的音乐宣言。

这次“阴差阳错”的创作经历,让王力宏意外地发现了自己的创作潜能。他曾在访谈中坦言,如果没有那次版权变故,他可能不会那么早意识到自己具备创作能力,或许会沿着当时常见的偶像歌手路线发展。正是这次被迫的创作,让他体验到了从无到有打造一首完整作品的成就感,也让他明白了创作对于音乐人的核心价值。

从更广阔的视角看,王力宏的这次经历也反映了九十年代华语流行音乐产业的转型期特征。当时,台湾流行乐坛正处于从单纯演唱向创作型歌手过渡的关键阶段。周华健、庾澄庆等先行者已经展示了唱作人的魅力,而王力宏、陶喆等新一代音乐人的崛起,则进一步推动了这一趋势。 《如果你听见我的歌》的成功,不仅是个人的突破,也是这一时代潮流的具体体现。

这次创作经历成为王力宏职业生涯的重要转折点,让他坚定了成为唱作人的道路。此后,他陆续创作了《公转自转》、《唯一》等众多经典作品,逐渐建立起独特的音乐风格,将西方音乐元素与华语流行曲风巧妙融合,开创了所谓的“华人嘻哈”和“chinked-out”曲风。回望他的音乐历程,那次被迫的创作就像一粒种子,最终生长出一片茂密的音乐森林。

从《如果你听见我的歌》到后来的《心中的日月》、《盖世英雄》,王力宏不断突破音乐边界,但那份从困境中激发创作力的本能始终未变。这种能力不仅体现在他的音乐创作中,也影响了他的生活态度。他曾说:“生命中最好的礼物往往包装得很糟糕。”这句话或许正是对《如果你听见我的歌》创作经历的最佳注脚。

如今,当《如果你听见我的歌》再次在演唱会现场响起,那段关于坚持和转化的创作故事,已然成为歌曲不可分割的一部分。它提醒着每一个追梦的人,困境中往往隐藏着机遇,挫折可能正是新生的开始。而对华语流行音乐而言,这个故事则记录了一个时代的变迁,以及一位音乐人如何在不完美的条件下,创造出打动人心的完美作品。