《南京照相馆》「HD1280P/3.9G-MKV」抢先版阿里云盘原声版独家资源上线

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

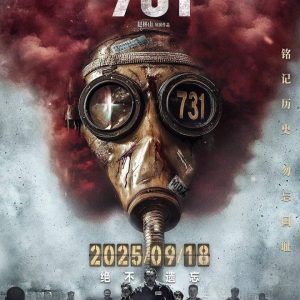

电影《南京照相馆》于2025年7月25日正式登陆中国各大院线,在经历六十天的银幕旅程后,截至同年9月23日,这部由青年导演申奥执筒的作品累计票房突破三十亿元人民币大关。这个数字不仅标志着该片成为中国电影史上第二十五部跻身”三十亿俱乐部”的影片,更通过两次密钥延期的市场举措,将放映周期持续至10月24日,创造了艺术电影在商业市场上的特殊范例。这部由刘昊然、王传君、高叶、王骁等实力派演员共同呈现的历史题材作品,以其独特的叙事视角和深刻的人文关怀,在当代电影史上留下了浓墨重彩的一笔。

影片将镜头聚焦于1937年寒冬的南京城,在惨绝人寰的大屠杀背景下,一群普通市民被迫躲藏在吉祥照相馆内苟且偷生。这个看似寻常的生存空间,因日军摄影师的突然闯入而发生剧变——这些平民被迫成为暴行记录者的暗房助手,每日冲洗着粉饰太平的宣传照片。这种被迫的共谋关系构成了影片最初的情感张力,当幸存者们战战兢兢地穿梭于显影液与定影剂之间,他们内心关于尊严与生存的博弈已然悄然展开。

历史转折发生在某个寻常的暗房工作日,当相纸在药液中逐渐显影,出现的不是预想中的摆拍画面,而是记录着日军屠城罪行的真实影像。这些意外冲印出的照片成为推动叙事的关键转折点,也让影片的主题完成了从生存哲学到生命价值的升华。创作者通过精细的光影调度与细腻的表演呈现,将暗房这个封闭空间转化为见证历史良知觉醒的圣殿。当角色们从最初的惊恐无措,到最终决心以生命守护这些罪证底片时,影片完成了对人性光辉的深刻礼赞。

这种艺术创作并非空穴来风,其故事原型深深植根于南京大屠杀期间的真实历史事件。据现存史料记载,当时确实有多位中外人士冒着生命危险保存了日军暴行的影像证据。其中最为人熟知的是美国传教士约翰·马吉秘密拍摄的纪录片,以及若干中国摄影师暗中保存的珍贵照片。这些真实的历史细节为影片提供了丰厚的情感基底,使得《南京照相馆》在艺术表达与历史真实之间建立了有机连接。

在表演层面,刘昊然饰演的年轻学徒展现了从怯懦到勇敢的完整人物弧光,其眼神中逐渐坚定的光芒成为影片情感转变的重要标识。王传君塑造的照相馆老师傅则以其沉稳内敛的表演,诠释了乱世中小人物坚守的工匠精神如何升华为民族气节。高叶与王骁等配角演员同样贡献了精彩的群像表演,共同构建起这个特殊时空中的微型社会图谱。

导演申奥在视觉语言的运用上展现出非凡的掌控力。他巧妙运用暗房的红光与战火的炽焰形成色彩呼应,通过底片显影的渐进过程隐喻历史真相的浮现。特别是在处理暴行场景时,影片始终保持着克制的叙事态度,更多通过人物面部表情的细微变化和声音设计来传递情感冲击,这种留白手法反而强化了观众的心理参与度。

这部作品的市场成功也折射出当代中国观众审美取向的深刻变化。在娱乐至上的商业片浪潮中,《南京照相馆》凭借其严肃的历史思考和精湛的艺术品质赢得市场认可,这既反映了观众对优质内容的渴求,也体现了中国电影市场日趋成熟的多元格局。影片通过密钥延期获得的持续放映期,更证明了好口碑对长线票房的有力支撑。

从文化价值维度审视,该片实现了历史记忆的当代转译。它没有简单重复教科书式的宏大叙事,而是通过照相馆这个微观空间,探讨了普通人在极端环境下的道德选择。这种叙事策略让历史不再是遥不可及的过往,而是可与每个观众产生情感共鸣的生命体验。当角色们决定守护真相的那一刻,影片成功架起了连接历史与当下的精神桥梁。

在电影技术层面,《南京照相馆》同样展现了当代中国电影工业的进步。从考究的时代场景复原,到暗房冲印过程的专业呈现,制作团队在细节打磨上体现了严谨的创作态度。特别是对历史影像资料的数字化修复与艺术化再创作,既保持了史料的本真性,又赋予了其新的美学价值。

这部作品的成功启示我们,真正打动人心的历史题材创作,需要的不仅是还原历史的诚意,更重要的是找到与当代观众的情感连接点。《南京照相馆》通过一群小人物守护历史真相的故事,唤醒了观众对记忆、责任与勇气的思考,在娱乐功能之外重新确立了电影作为社会记忆载体的文化使命。当最后一块底片在战火中得以保存,影片已然超越了一般意义上的历史再现,成为对人性光辉的永恒礼赞。