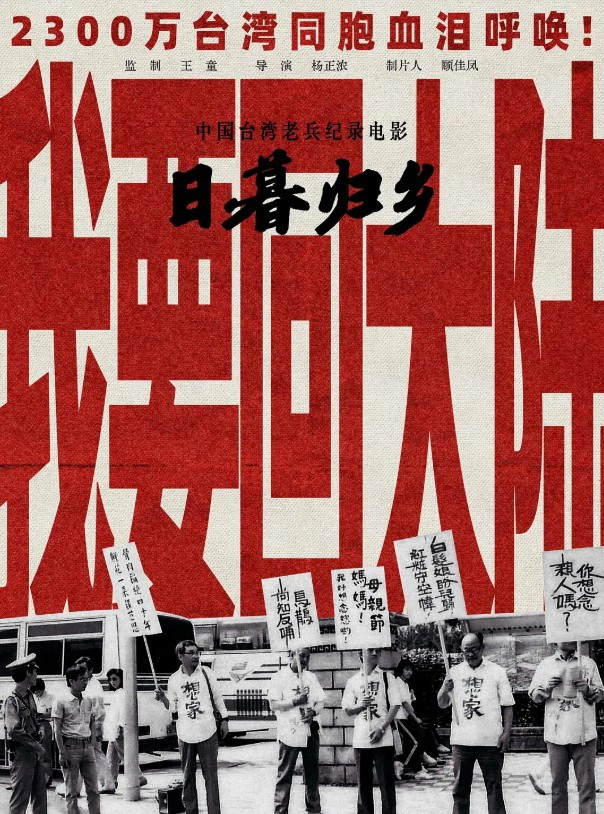

《日暮·归乡》:老兵乡愁,纪录片深情讲述

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 回家的路有多长

银幕上,一位白发苍苍的老兵颤抖着双手打开一个布包,里面是一捧来自山东老家的黄土。他小心翼翼地把土倒进搪瓷缸里,兑上水,仰头一饮而尽。喉咙滚动间,混着泥沙的水顺着嘴角流下,像极了这些年流不干的思乡泪。这是纪录片《日暮·归乡》里最揪心的画面之一,老兵高秉涵说:”这是老家的味道。”

1988年深秋的西安机场,一群穿着”想家”字样白衬衫的老人互相搀扶着走下舷梯。领头的何文德突然跪倒在地,抓起一把黄土贴在心口。这个在台湾街头举着”白发娘望儿归”标语抗争的老兵,此刻哭得像个迷路多年的孩子。镜头扫过他们皲裂的手掌——这些手曾经握枪打仗,后来在台湾摆摊修鞋,现在终于摸到了真正的故乡土。

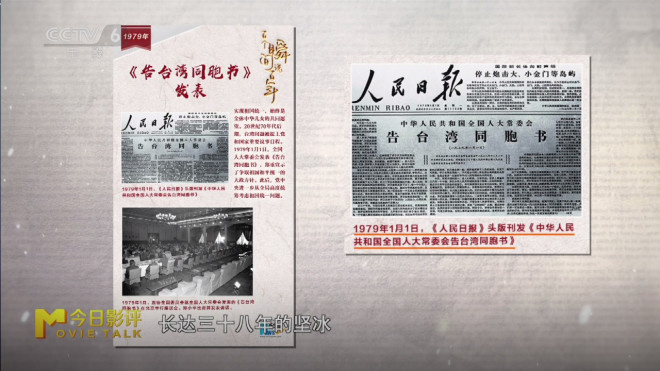

卢沟桥的落日把老兵们的影子拉得很长。他们排着队往永定河里撒花瓣,有人轻声哼起《安息歌》,渐渐地所有人都跟着唱起来。带队的老阎说,当年在这打仗的兄弟,十个有八个没能看到抗战胜利。唱到”英魂归来兮”那句时,八十多岁的林老突然蹲下身,把脸埋进膝盖里抽泣——1949年他跟着部队撤退时,以为只是暂时转移,没想到再见母亲已是阴阳两隔。

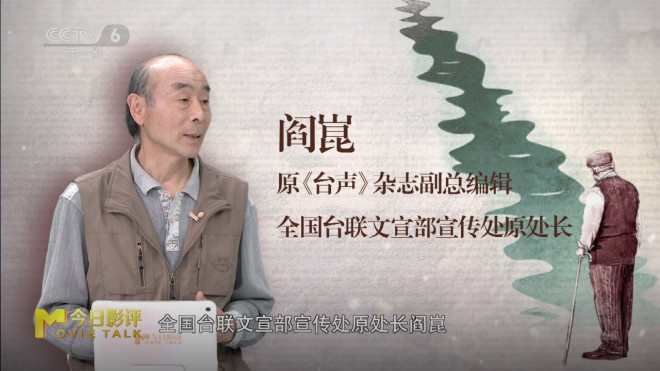

台北的某个旧公寓里,老阎的写字台上堆着泛黄的《台声》杂志。他翻开1987年的合订本,”鸿雁”栏目里密密麻麻贴着寻人启事。有张纸条特别皱,铅笔字被水渍晕开过好几次。这是山东莱阳的张老汉写的,他儿子1948年被抓壮丁去了台湾,儿媳等到1983年临终前还在念叨:”要是能在闭眼前听听他的声音…”老阎说这样的纸条他收了上万张,最怕听见电话那头说”不用找了,老人上周走了”。

长城上的风特别大,老兵们裹紧单薄的夹克,手拉手唱起《长城谣》。唱到”四万万同胞心一样”时,不知谁先喊了句”我们回来了”,一百多个声音立刻在烽火台上炸开。他们有的跺脚,有的挥舞拐杖,有个戴助听器的老爷子突然扯开嗓子用山东话喊娘。带队的年轻人背过身擦眼泪,他说这些老人平均年龄八十五岁,每声呐喊都可能是最后一次。

影片最后定格在黄帝陵的柏树林里。祭祖仪式结束后,老兵们三三两两靠在石碑旁休息。有人从怀里掏出保存了四十年的家书,有人对着北方磕头。何文德摸着碑文轻声说:”当年撤退时,连长说很快就会打回来…”话没说完就被风吹散了。镜头拉远,夕阳给每个人镀上金边,像极了他们年少离家时的模样。

这些画面在电影院里引发此起彼伏的抽泣声。后排的姑娘问她男朋友:”你说他们喝的那口泥水,真能尝出家乡味吗?”散场时看见好多中年人红着眼睛在走廊打电话,有个大叔对着手机哽咽:”爸,今年清明我陪您回趟山东吧。”