《快跑!孩子》2025年:纪念抗战胜利80周年巨献

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当十七岁的脚底板踩过烽火线

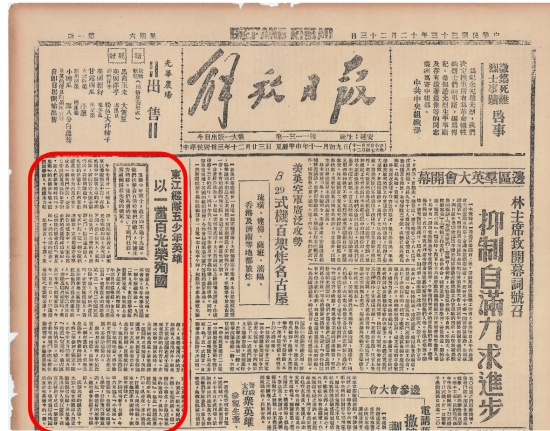

那天的阳光应该很好。五个广东少年蹲在村口的榕树下,用树枝在泥地上划拉着作战地图。最大的那个刚过完十七岁生日,最小的裤脚还沾着昨天偷番薯蹭上的泥。他们不知道三个月后自己的名字会出现在延安的报纸上,更不会想到八十年后,有群电影人正把他们的故事搬上银幕。

《快跑!孩子》的镜头从一双磨破的草鞋特写开始。郭彦圣扮演的”细路仔”阿坤在竹林里狂奔,背后是此起彼伏的狗吠声。他怀里揣着的不是偷摘的龙眼,而是画着日军布防图的烟盒纸。这个场景让我想起采访过的东江纵队老兵,他说当年传递情报的孩子们总爱哼着童谣:”月光光,照地堂,虾仔你乖乖瞓落床…”

导演刘艳杰显然做足了功课。片中孩子们用弹弓打鬼子哨兵时,会先把裤腰带解下来增加皮筋弹性;躲在甘蔗林里开会,总不忘掰几截最甜的当零嘴。这些鲜活的细节冲淡了抗战题材常有的说教味,三浦研一饰演的日军军官也不是脸谱化的恶魔,他会对着孩子们遗落的陀螺发愣,转头却下令烧毁整座村庄。

最震撼的是一段七分钟的长镜头。任悦鸣饰演的”鼻涕强”边跑边撒米糠,后面追来的狼狗突然被地雷炸成血雾。镜头跟着这个满脸雀斑的少年继续狂奔,穿过燃烧的祠堂,跳过横陈的尸体,最后停在他颤抖着摸向腰间土制手榴弹的特写。没有慷慨激昂的配乐,只有李雄扮演的游击队长在画外音里轻声数数:”二十七、二十八…”——那是孩子们成功传递情报的次数。

剧组在惠州找到的废弃客家围屋成了重要场景。美术指导在采访里提到,他们往墙上刷的”新生活运动”标语,用的是1943年《大公报》广告里考证到的特殊字体。爆破组为还原”蝴蝶雷”的杀伤效果,特意从捷克订购了某种军用模拟炸药。这些偏执的考据最终化作银幕上令人窒息的真实感:当小演员们穿着改小的旧军装,用铁皮罐头做的”电话”监听日军动向时,你几乎能闻到他们衣领上的汗酸味。

有个细节特别戳心。孩子们每次完成任务,就会在祠堂后墙划一道印子。随着剧情推进,那些歪歪扭扭的刻痕逐渐爬满整面土墙,像一群倔强生长的爬山虎。直到空袭来临,弹片把刻着三十多道痕迹的墙面轰得粉碎——这个镜头比任何牺牲场面都让人心碎。

临近杀青时发生了个插曲。扮演翻译官的演员坚持要在西装内衬缝上”昭和十八年大阪制”的布标,虽然镜头根本拍不到。这种近乎迂腐的认真,或许正是主创团队对历史的敬畏。就像编剧闫震宁说的:”我们要拍的不是抗日神剧里的超人小孩,是会尿裤子、会想家,但依然选择奔跑的普通人。”

影片结尾处,幸存的三个少年站在海边礁石上。远处是美军潜艇的轮廓,近处漂来装着情报的椰子壳。没有常见的红旗招展或泪流满面,只有十七岁的脚底板拍打浪花的声响。这让我想起真实历史里,五个少年中确实有人活到了新世纪,他晚年最爱说:”我们当时真的没想那么多,就觉着不能让他们白烧了我们的学堂。”