70岁黄昏恋引关注,3.1亿人需求如何被察觉?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《我的后半生》:当老年相亲遇上流量狂欢

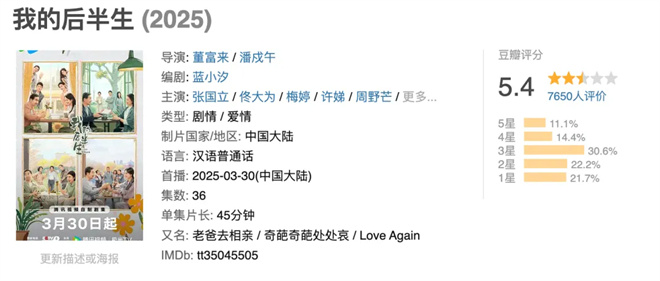

张国立那张熟悉的脸又出现在荧屏上,这次他演的不是皇帝也不是大老板,而是一个退休教授沈卓然,整天忙着相亲找老伴儿。这部叫《我的后半生》的电视剧最近可火了,连续多天霸占收视榜首,网上播放量都破4亿了。但有意思的是,观众评价两极分化得厉害,豆瓣上只给了5.4分,评论区都快打起来了。

## 老年相亲那些事儿

沈教授这个角色挺有意思,退休后不甘寂寞,开始频繁相亲。剧里安排了好几个不同类型的女性角色跟他配对,有传统贤惠型的,有事业女强人型的,还有时髦前卫的。梅婷演的那个角色特别出彩,把一个丧偶后渴望爱情又顾虑重重的老年女性演活了。不过也有观众吐槽,说这些女性角色太标签化了,好像就是为了衬托男主角而存在的。

我印象最深的是沈教授和一个退休舞蹈老师约会那场戏。老太太穿着鲜艳的旗袍,坚持要AA制,还直言不讳地说”我们这岁数谈恋爱,说白了就是找个伴儿,别整那些虚的”。这种直白反倒让沈教授措手不及,观众看着既好笑又心酸。

## 为什么评分这么低?

说实话,这剧确实有些地方处理得不太自然。比如有一集,沈教授突然决定要搬去养老院,完全没铺垫,子女的反应也特别戏剧化,跟现实生活差距太大。还有观众指出,剧中老年人的生活太”精致”了,动不动就喝手冲咖啡、参加读书会,跟普通老人的日常生活不太沾边。

更让年轻观众不满的是,剧中有些情节把老年人相亲这事儿处理得太儿戏了。比如沈教授和一个老太太才见两次面就讨论婚后财产分配,对方开口就要加名字,这种桥段虽然抓眼球,但未免太刻意制造冲突了。

## 老年题材的”进化史”

说到老年题材,早些年基本都是苦大仇深的调调。《我的前半生》那会儿,讲的不外乎是空巢老人、养老难、子女不孝这些沉重话题。最近几年明显多元化了,像《老闺蜜》讲几个老太太的友情,《三叉戟》拍老警察宝刀未老,就连电影也有《桃姐》这样温情的作品。

特别值得一提的是《飞越老人院》,那片子真敢拍,一群老人”越狱”去实现年轻时的梦想,看得人又哭又笑。相比之下,《我的后半生》虽然打着老年婚恋的旗号,但在深度上还是差了口气。

## 短视频平台的新宠儿

你可能想不到,现在最舍得为老年题材花钱的反倒是短视频平台。像《闪婚老伴是豪门》这种微短剧,一集就几分钟,讲的都是老年逆袭、黄昏恋的故事,中老年观众看得可起劲了,付费率特别高。

爱奇艺、优酷这些大平台也嗅到商机,纷纷开”银发剧场”。但问题也跟着来了,有些剧为了流量,刻意制造年龄对立,要么把老人拍得特别可怜,要么就过分美化,真实感全无。我就看过一个短剧,七十岁老头创业成功迎娶三十岁美女,评论区年轻人都在骂”毒鸡汤”。

## 我们到底需要什么样的老年剧?

《我的后半生》引发的争议其实反映了一个更深层的问题:我们该如何在影视作品中呈现老年生活?是继续消费他们的孤独和焦虑,还是能给出更有尊严的描绘?

我觉得好的老年题材应该像一面镜子,既照见皱纹和白发,也照见依然跳动的心。它不必回避衰老和死亡,但也不要把它变成催泪工具。就像剧中沈教授有句台词说的:”我们这代人啊,前半生为别人活,后半生总该为自己活一回。”

说到底,老年题材的突破不在于题材本身有多新颖,而在于能否摆脱刻板印象,展现真实的生命状态。当影视作品能够平等地对待老年角色,不把他们简单归类为”需要照顾的对象”或”人生导师”时,这个市场才能真正成熟起来。

《我的后半生》虽然有不少瑕疵,但至少它让更多人开始关注老年情感需求这个话题。下次再看到老年题材的影视作品,或许我们可以少些猎奇,多些理解——毕竟,谁都有老去的那一天。