中国电影120年:《光明的故事》崛起篇

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 光影里的中国:从银幕上读懂我们的120年

最近看了一期《今日影评》的特别节目《光明的故事》,讲的是中国电影这120年走过的路。说实话,看完之后特别有感触。那些老电影里的人物和故事,就像一面镜子,照出了我们这个国家是怎么一步步走到今天的。

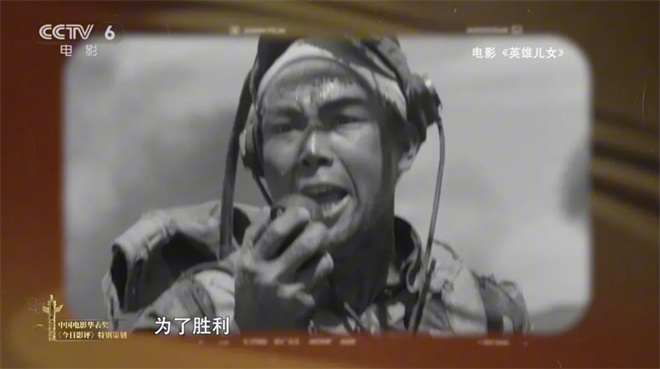

记得小时候在电影频道看过《上甘岭》,那时候只觉得打仗很激烈。现在重看才发现,1956年拍的这部电影里,志愿军战士在坑道里分吃一个苹果的场景,比现在很多特效大片都让人揪心。还有《英雄儿女》里王成那句”为了胜利,向我开炮”,现在听来依然热血沸腾。这些老电影最厉害的地方,就是把英雄拍得像我们身边的普通人,让观众觉得那些为国捐躯的先烈们不是高高在上的符号,而是有血有肉的同胞。

说到真实感,1989年的《开国大典》真是下了苦功夫。导演肖桂云接到剧本时时间特别紧,但她坚持要拍出历史人物的烟火气。电影里有个细节我印象很深:毛主席在开国大典前夜睡不着觉,靠在椅子上哼京剧。这种生活化的处理,让伟人形象一下子亲切起来。后来才知道,肖桂云这种对细节的执着,是从长春电影制片厂的老前辈那里学来的。那个年代的导演都特别较真,一个镜头能拍十几条,就为追求最真实的效果。

改革开放以后,电影开始变得不一样了。1979年的《小花》让我第一次在银幕上看到那么细腻的感情戏。刘晓庆演的小花找哥哥那段,没有豪言壮语,就是一个普通女孩对亲情的渴望。这种抒情诗一样的风格,和之前那些宏大叙事的战争片完全不同。后来《庐山恋》里张瑜那个突如其来的吻,在当时简直石破天惊。现在年轻人可能觉得接个吻算什么,但在1980年,这个镜头让多少观众脸红心跳啊。

说到体验生活,岳红演《野山》时真够拼的。为了演好农村妇女桂兰,她提前三个月跑到陕西农村,跟着老乡们一起下地干活、喂猪做饭。电影里她推磨的那个镜头,手掌上的茧子都是实打实磨出来的。这种创作态度,现在的年轻演员真该好好学学。

1978年北京电影学院恢复招生,走出了张艺谋、陈凯歌这批人。他们拍的《黄土地》我第一遍看没太看懂,就觉得画面特别震撼——大片大片的黄土坡,人在天地间显得那么渺小。后来重看才发现,这部电影完全颠覆了传统叙事方式,用影像本身在说话。1988年《红高粱》在柏林拿金熊奖的时候,很多外国观众都被那片火红的高粱地惊到了。张艺谋把中国人的野性和生命力,用最纯粹的视觉语言表达了出来。

从1949年到2000年,中国电影人真的像执灯者一样,在时代变革中摸索前行。他们留下的不只是经典作品,更是一种态度:电影不仅要记录时代,更要真诚地面对历史。现在回头看《开国大典》里群众游行的长镜头,或者《红高粱》里颠轿子的狂放画面,都能感受到创作者对这片土地的热爱。这种热爱,比任何技术都重要。

有时候觉得,中国电影就像一本厚重的相册。翻开它,能看到抗美援朝战场上的硝烟,能看到改革开放初期年轻人的迷茫,能看到西北黄土地上生生不息的生命力。这些影像之所以能打动我们,不是因为它们有多完美,而是因为它们够真实——真实地记录了几代中国人的欢笑与泪水,挣扎与希望。这大概就是电影最珍贵的地方:它让我们在光影交错中,看见了自己的来路与归途。