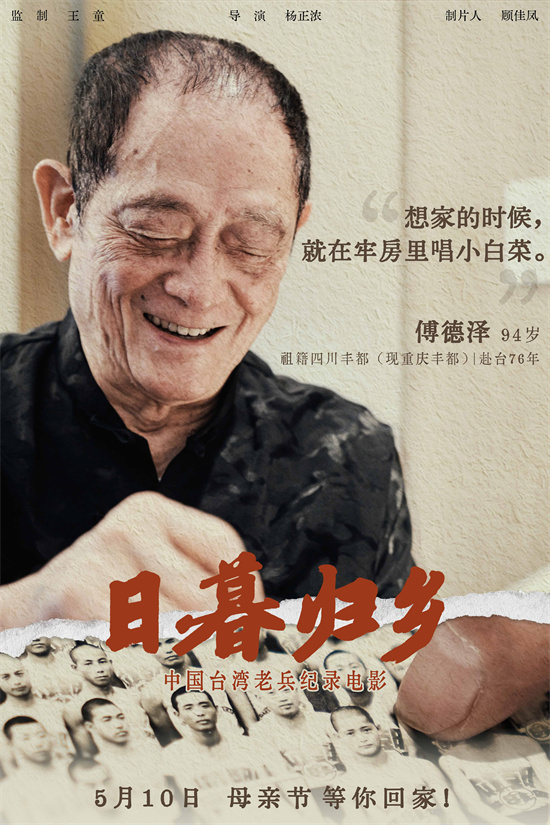

《日暮归乡》海报曝光:中国台湾老兵的思乡情怀

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 回家的路有多长?《日暮归乡》里六个老兵用一生在丈量

“小白菜呀,地里黄呀,三两岁呀,没了娘呀…”当傅德泽老人颤抖着哼起这首北方童谣时,摄影机捕捉到他浑浊眼睛里突然闪过的光亮。这个18岁就被抓壮丁到台湾的安徽汉子,在镜头前像个孩子似的蜷缩着身子,仿佛又变回那个在合肥乡下跟着母亲哼唱的小男孩。这是纪录片《日暮归乡》里最揪心的瞬间之一,导演杨正浓花了八年时间,跟拍六位平均年龄90岁的台湾老兵,记录下这些即将凋零的生命对故土最后的凝望。

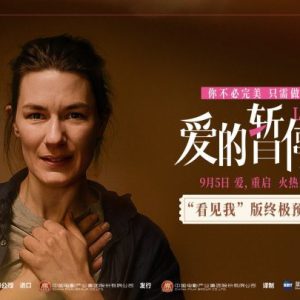

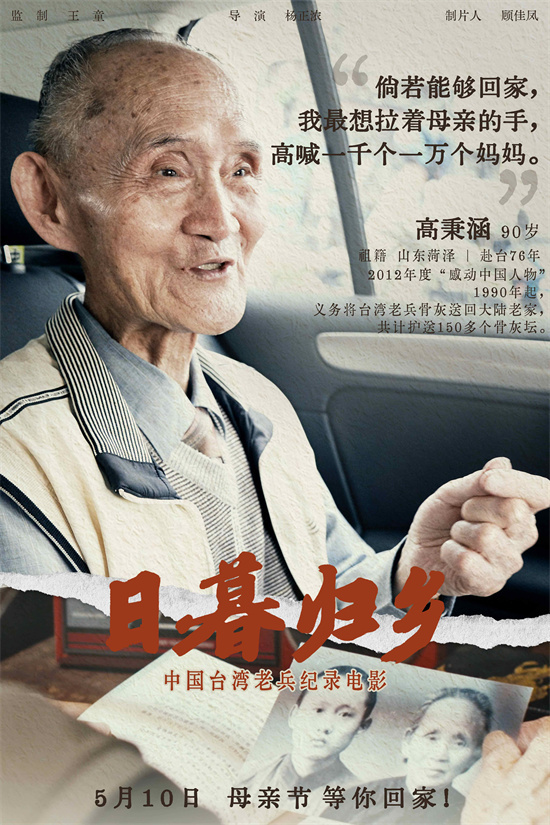

山东菏泽来的高秉涵可能是最执着的一个。76年前那个清晨,13岁的他眼睁睁看着母亲被子弹击中倒地,自己却被溃兵裹挟着登上开往基隆的轮船。如今他书房里整面墙都是骨灰坛,像列队的士兵般整齐排列着150多个陶罐。”这是老李,徐州人,临终前攥着我的手说带俺回家;这是老王,总念叨着济南的油旋…”89岁的老人每周都要擦拭这些”老兄弟”,他说这些等待回家的亡魂比活人更懂乡愁。去年冬天,他终于把最后一个骨灰坛送回山东,却在返乡路上突发心梗——医生说他心脏早该停了,全凭一股执念撑着。

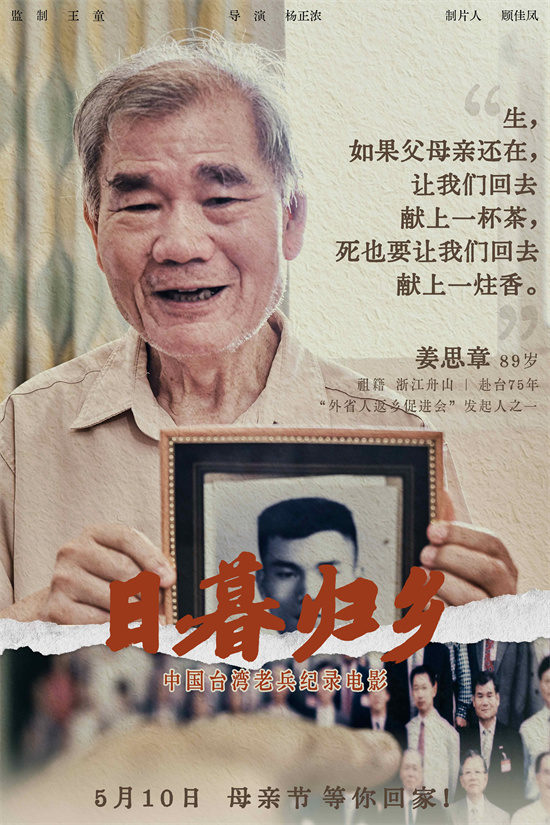

摄影机跟着姜思章回到浙江舟山那个只剩半堵墙的老宅时,老人突然跪在长满青苔的天井里。1949年他被抓壮丁时,母亲追着军车跑了三里地,最后塞给他一包炒熟的蚕豆。”我娘小脚啊,怎么跑得过汽车…”89岁的老人把脸埋进废墟里的旧砖块,肩膀抖得像片秋风里的枯叶。摄制组后来在台北找到他当年的战友,那个广东老兵说:”船上三个月,小姜天天半夜捂着被子哭,我们把配给的花生省下来哄他,他就把花生排成舟山群岛的形状。”

金英的遗物里有张泛黄的结婚照,背面用铅笔写着”四川丰都 1950年春”。这个在眷村卖了一辈子葱油饼的四川汉子,临终前突然能用纯正的乡音说话,把护士错认成早逝的发妻。曾奇才的床头柜抽屉深处,藏着一包广东五华的泥土,家人整理遗物时发现布袋内侧用血写着”带吾骨归”。而潘松带生前最珍贵的,是每周日去邮局等那封永远等不到的汕尾家书,邮差说老人每次离开时,都会把空信箱擦得锃亮。

导演杨正浓说起拍摄中最崩溃的时刻:在安徽农村找到傅德泽的侄孙时,那个中年农民愣了半天才说:”俺奶临终前交代,要是小叔回来,把灶台第三块砖下的银镯子给他。”而傅老在台湾的破公寓里,枕头下常年压着个褪色的红肚兜——正是当年母亲给的行囊。这种咫尺天涯的错位,在八年跟拍中不断撕裂着创作团队。制片人顾佳凤有次在剪辑室痛哭失声:”我们拍的哪是纪录片?分明是150分钟的生离死别!”

王童监制坚持用4:3画幅呈现老兵的讲述,”那种被时代框住的窒息感,宽银幕根本装不下”。镜头语言极其克制,却总在细节处暴击观众:高秉涵摩挲骨灰坛时指甲缝里的陈年香灰;姜思章总把假牙泡在印着舟山渔港的搪瓷杯里;傅德泽临终前突然清醒,对着虚空喊”娘,俺的棉裤咋找不着了”——他咽气时手里紧攥的,正是从老家寄来的最后一封家书,邮戳日期定格在1950年11月7日。

这些画面在试映时让很多年轻人困惑:”为什么不视频通话?现在不是有直航吗?”他们不知道,对这些老兵而言,1949年不是历史课本里的年份,而是永远停摆的人生钟表。就像片中那个震撼的长镜头:六个老人并排坐在基隆港堤岸上,远处货轮鸣笛时,有人下意识摸出早已作废的船票。海水拍打礁石的声音,和76年前他们被迫登船那晚一模一样。

5月10日母亲节上映当天,台北某影院出现了奇特景象:前排坐着佝偻的老兵群体,后排是抱着纸巾盒的年轻观众。散场时有个穿高中制服的女孩拦住高秉涵:”爷爷,您妈妈等的其实不是骨灰对吗?”老人怔了怔,突然老泪纵横:”是啊孩子,娘等的不过是放学回家那个浑身泥巴的野小子…”这个没被剪进正片的即兴对话,或许正是这部电影最残酷的注脚——有些离别,连死亡都无法终结。