政策利好下的虚拟现实电影:市场新机遇解析

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当《唐宫夜宴》遇上VR眼镜:中国电影正在经历一场静悄悄的革命

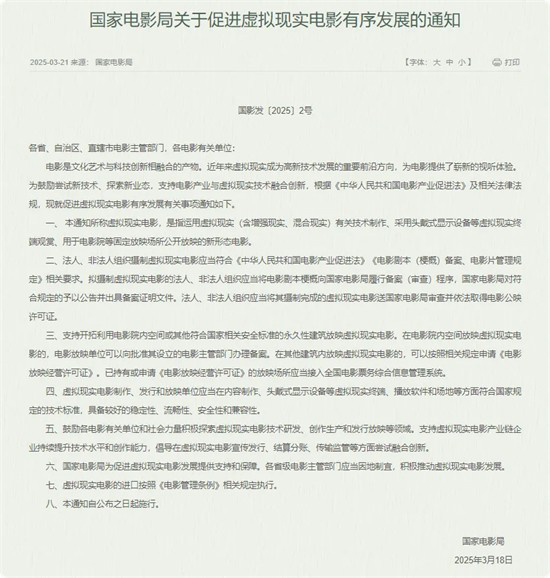

戴上VR眼镜,你突然置身于千年前的唐朝宫殿。宫女们水袖轻扬,乐师们奏响编钟,你甚至可以凑近观察舞者发髻上的金步摇如何随着动作轻轻晃动——这不是科幻小说的场景,而是获得公映许可证的虚拟现实电影《唐宫夜宴》带来的真实体验。2023年3月,国家电影局一纸《关于促进虚拟现实电影有序发展的通知》,让这类曾经只存在于实验室的观影方式,正式走进了大众视野。

在西安新落成的XR多厅未来影院里,观众们正用全新的方式”触摸”历史。除了《唐宫夜宴》,另一部获得”龙标”的VR电影《隐秘的秦陵》让观众化身考古队员,手持虚拟洛阳铲探查地宫奥秘。当手指划过兵马俑表面的彩绘痕迹时,连指纹的触感都通过手柄震动模拟得惟妙惟肖。这种沉浸感背后,是实时图像渲染技术和5G流式传输的突破——现在头显设备能实现0.1毫米级的手部动作捕捉,延迟控制在20毫秒以内,相当于人眨眼时间的五分之一。

电影局的《通知》里藏着不少干货。正在制定的技术规范细致到头显设备的眼球追踪精度要求,比如注视点渲染区域至少要覆盖60度视场角。这可不是纸上谈兵,北京电影学院的实验室里,工程师们正在测试新一代设备,当你的目光停留在画面左侧的唐代酒器上时,系统会立即提升该区域的分辨率至8K,而余光区域的画质则适当降低以节省算力。这种”看哪清哪”的技术,让家用级设备也能流畅运行原本需要超级计算机支持的场景。

题材创新更是让人眼前一亮。备案中的VR项目里,有让观众体验珠峰登顶的《极限海拔》,有模拟太空站失重环境的《银河维修班》,甚至还有需要观众”潜水”探索沉船的《南海一号》。最有趣的是部科幻片设定:观众扮演AI,通过不同摄像头视角观察人类世界。这些创意正在改写电影语言——传统蒙太奇在VR里可能引发眩晕,导演们转而开发”空间剪辑”技巧,比如用一扇门的开合实现场景转换。

行业内部的躁动比想象中更热烈。中影集团悄悄改造了三个摄影棚,墙面布满用于动作捕捉的红外标记点。某知名武侠片导演尝试用VR预演打戏,演员们的招式轨迹会被系统记录,后期可以直接调用这些数据生成虚拟角色的武打动作。更实际的是政策红利:申报虚拟现实电影项目不仅能获得专项资金扶持,在龙标审批时还享受”绿色通道”。《隐秘的秦陵》从提交到过审只用了23天,比常规流程快了两周。

不过最颠覆的可能是观影社交方式的改变。在上海的试点影院,观众们发现VR观影区像个圆形剧场,虽然各自戴着头显,但系统会实时生成彼此的虚拟形象。当影片出现惊悚镜头时,你能看到”隔壁座”的观众真的在往后躲,甚至能听到此起彼伏的惊呼。这种”独处中的共处”体验,让北京电影学院教授李明在研讨会上感慨:”这既不是家庭观影的私密性,也不是传统影院的仪式感,而是第三种电影社交形态。”

技术瓶颈依然存在。目前顶级VR电影的画质只相当于普通电影的1080p水平,而要让单眼达到人眼分辨率的16K,至少还需要五年迭代。但电影局显然在下一盘大棋,《通知》中特别提到要建立”虚拟现实电影人才库”,北电明年将开设的VR导演班,报名人数已是计划录取的十倍。或许用不了多久,我们讨论的不再是”去电影院看IMAX还是杜比厅”,而是”选座椅会旋转的4D VR厅,还是能自由走动的无限行走区”。

站在西安未来影院的玻璃幕墙前,看着观众们戴着炫酷的头显手舞足蹈,突然想起电影《头号玩家》里的场景。不同的是,我们正在见证的不是科幻成真,而是一场由中国政策引导、技术驱动、文化赋能的真实产业变革。当《唐宫夜宴》的乐声通过骨传导耳机直接在颅腔内回荡时,忽然意识到:这或许就是未来十年,年轻人理解盛唐气象的全新方式。