电影角色谈心:为何我们对对话疗情感复杂?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

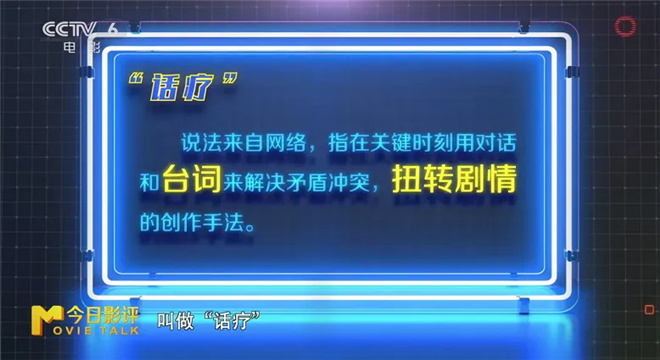

最近,电影圈里流行起了一种叫做“话疗”的现象,这事儿挺有意思的。所谓的“话疗”,就是电影里头那些靠对话推动剧情发展,解决矛盾的手法。不过,有些人觉得这招儿用多了,电影的戏剧性和对抗性就弱了,看着没那么带劲。

你可能会问,为啥“话疗”这么流行呢?这跟现在电影的营销方式有关。大家都爱在短视频平台上分享那些有影响力的台词或者片段,这样一来,编剧和导演们也就更倾向于在电影里加入一些感染力强的对话,好让自己的作品在宣传时能脱颖而出。

但是,“话疗”用多了,问题也就来了。比如《美国队长4》,里面通过对话解决冲突的方式,就让不少观众觉得挺突兀的,不够合理。这就像是,本来期待一场精彩的打斗,结果变成了两个人坐下来聊天,这剧情转折,确实让人有点接受不了。

不过,话说回来,“话疗”要是用得好,效果也是杠杠的。首先,你得找个合适的对话对象,通常不是对着敌人,而是自己人或者团队内部的人。其次,台词得写得好,那种能直击人心的台词,往往能成为经典。最后,演员的演绎也很关键,他们的感染力、说服力和魅力,决定了观众会不会被台词打动。

而且,“话疗”也不全是靠台词。有些电影,比如《机器人之梦》,就通过画面和音乐来传递情感,实现了无声的“话疗”。这种非语言的“话疗”,有时候更能打动人心。

说到底,“话疗”有它的优点,也有局限性。观众对“话疗”的吐槽,其实反映了大家对电影有更高的期待。大家都希望能看到那种富有戏剧张力的剧情,角色之间的激烈对抗。而导演们,则是希望通过台词传递信息,实现电影的艺术价值。

观众和导演的期待,其实是一样的。观众希望能从电影台词里获得力量,导演则希望台词能打动观众,实现艺术价值。这就像是一场电影里的对话,双方都在寻找那个能触动人心的点。所以,下次看电影的时候,不妨留意一下那些“话疗”的片段,看看它们是不是真的能让你有所触动。